Die ältesten Ofenkacheln wurden in Form von Bechern auf der schnell drehenden Töpferscheibe geformt und in losem Verband in die aus einem Gemisch aus Stroh, Spelzen, Pferdehaaren und Lehm bestehende Ofenwandung eingebaut.1 Aufgrund ihrer thermischen Belastung durch die Strahlungswärme kam für die Ofenkeramik ausschließlich eine unterschiedlich stark gemagerte Masse aus hoch brennendem Ton zum Einsatz. In die in ihrer Grundform gedrungenen Öfen des hohen und späten Mittelalters waren bis zu zweihundert Kacheln dieser Art in loser Folge eingebaut, es konnten jedoch auch deutlich weniger sein.2

Die ältesten Ofenkacheln wurden in Form von Bechern auf der schnell drehenden Töpferscheibe geformt und in losem Verband in die aus einem Gemisch aus Stroh, Spelzen, Pferdehaaren und Lehm bestehende Ofenwandung eingebaut.1 Aufgrund ihrer thermischen Belastung durch die Strahlungswärme kam für die Ofenkeramik ausschließlich eine unterschiedlich stark gemagerte Masse aus hoch brennendem Ton zum Einsatz. In die in ihrer Grundform gedrungenen Öfen des hohen und späten Mittelalters waren bis zu zweihundert Kacheln dieser Art in loser Folge eingebaut, es konnten jedoch auch deutlich weniger sein.2

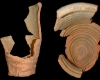

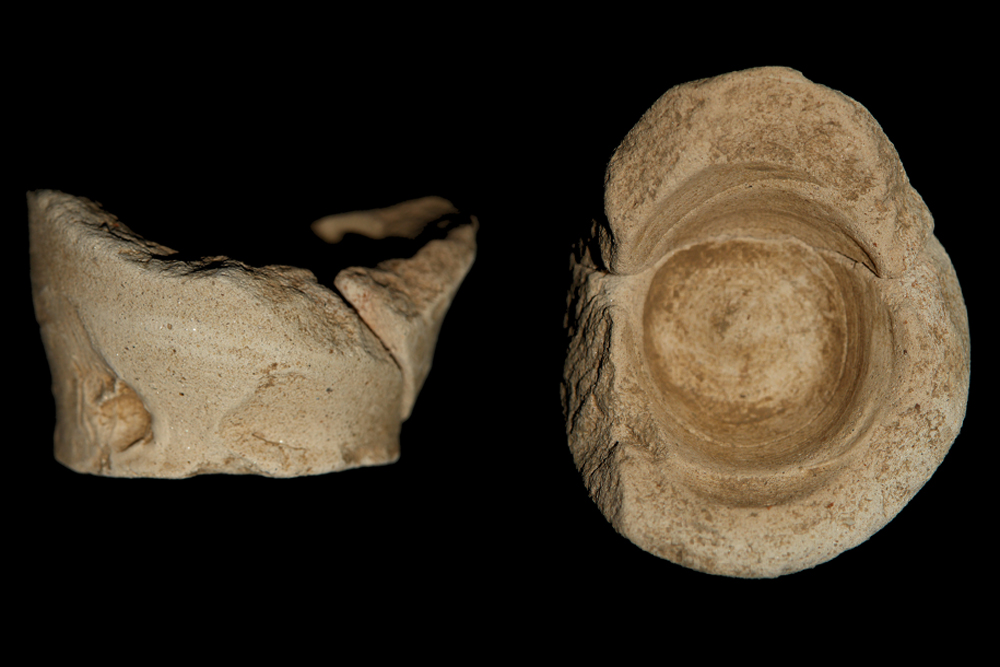

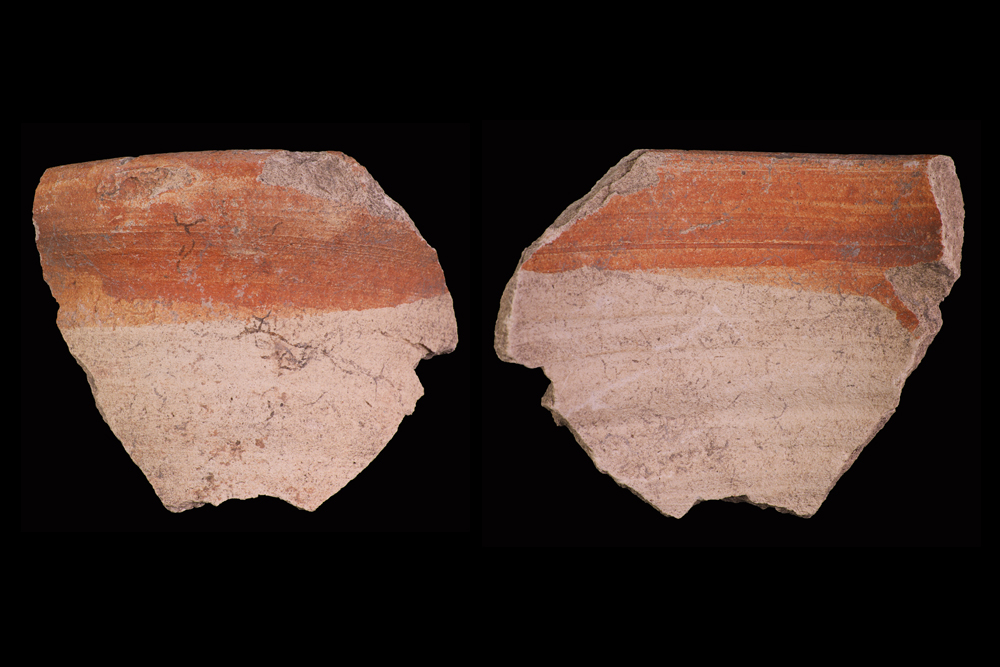

Beispielhaft für den im Rahmen der vorliegenden Abhandlung vorzustellenden Kacheltyp sei auf entsprechende Stücke von der Burg Wahlmich bei Waldaschaff verwiesen.3 Becherkacheln mit gekniffenem Fuß bilden etwa vierzig Prozent des keramischen Fundguts. Sie bestehen aus unglasierter, grob gemagerter, hellgrauer Irdenware. Die Kacheln sind als einfach gebildete, auf der schnelldrehenden Töpferscheibe geformte Becher ausgebildet. Die Fragmente von Rand- und Bodenpartien lassen dabei eine schlanke, leicht geschweift-konische Form erkennen. Der Hals ist beidseitig glatt gearbeitet und geht fast ohne Zäsur in den leicht verdickten, gerundeten Rand über. Die Kacheln besitzen einen nachträglich gekniffenen, teilweise eingezogenen Fuß. Dessen Unterseite hat der Töpfer mit einem Schneidedraht glatt von der schnell drehenden Töpferscheibe abgeschnitten.

Die Wandung der tütenförmigen Kacheln ist beidseitig oder gerieft. Die Riefen dienten dazu, die Widerstandsfähigkeit der Kacheln gegen seitlichen Druck zu erhöhen.4 Zudem verliehen sie der Keramik in der Lehmwandung des Ofens einen besseren Halt.

Becherkacheln mit gekniffenem Fuß von der Burg Wahlmich

Die Kachel wurde noch in lederhartem Zustand mit ihrer Mündung in einen dickflüssigen, stark eisenhaltigen Tonbrei eingetaucht. Im Gegensatz zum eisenarmen Scherben nahm die stark eisenhaltige Engobe nach dem Brennen eine rötliche Farbe an.5 Wie sich am Fundgut von der Burg Wahlmich zeigte, waren die Kacheln so tief in die Ofenwandung eingebaut, dass ihre Mündungen fast komplett mit Ofenlehm überstrichen wurden. Das Engobieren scheint in einem solchen Kontext nur wenig Sinn zu ergeben.

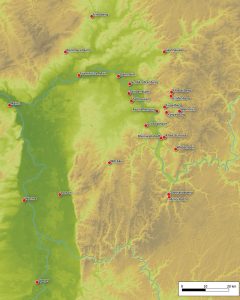

Becherkacheln mit gerundetem Rand und gekniffenem Fuß sind am Rhein-Main-Gebiet verbreitet. Publizierte Exemplare sind aus Aschaffenburg,6Frankfurt a. Main,7 Friedberg,8 Großostheim,9 Haibach,10 Hanau-Steinheim,11 Kleinwallstadt,12 Oberursel,13 Seligenstadt,14 Wersau15 und Worms16 bekannt. Weiter östlich bestückte man die Becherkachelöfen an ihrer Stelle mit reduzierend gebrannten Spitzkacheln. Bis auf die Kacheln von Großostheim ist in allen Fällen eine Vergesellschaftung mit rot bemalter Feinware Pingsdorfer Art nachgewiesen.17

Becherkacheln mit gerundetem Rand und gekniffenem Fuß sind am Rhein-Main-Gebiet verbreitet. Publizierte Exemplare sind aus Aschaffenburg,6Frankfurt a. Main,7 Friedberg,8 Großostheim,9 Haibach,10 Hanau-Steinheim,11 Kleinwallstadt,12 Oberursel,13 Seligenstadt,14 Wersau15 und Worms16 bekannt. Weiter östlich bestückte man die Becherkachelöfen an ihrer Stelle mit reduzierend gebrannten Spitzkacheln. Bis auf die Kacheln von Großostheim ist in allen Fällen eine Vergesellschaftung mit rot bemalter Feinware Pingsdorfer Art nachgewiesen.17

Über die Besiedlungshorizonte von der Burg auf dem Kugelberg bei Goldbach (ca. 1140-1180) und von der Ketzelburg bei Haibach (ca. 1160-1180) ist ein terminus post quem ermittelbar. Das Ende der Nutzung markieren die Zerstörungshorizonte der 1270er-Jahre auf der Burg Wahlmich bei Waldaschaff, der Burg Wildenstein bei Eschau, vom Alten Schloss bei Kleinwallstadt und vom Templerhaus in Kleinwallstadt. Damit lassen sich die Becherkacheln mit gekniffenem Fuß in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts und in das beginnende 13. Jahrhundert datieren.

Die Ofenkacheln dieser Zeit, auch wenn sie noch nicht glasiert und/oder mit einem Relief besetzt waren, zählten nach aktueller Lehrmeinung zu den Luxusgütern eines Burgherren, Klerikers, Patrizier oder Bauern. Bei der Niederlegung eines Ofens, sei es im Vorgriff einer Zerstörung oder bei Reparaturen, war man darum bemüht, die Kacheln intakt zu bergen, um sie in einen neu zu setzenden Ofen wieder einzubauen. Die Lebensdauer einer Kachel, auch einer Becherkachel, konnte so deutlich länger sein als die einer vergleichbaren Geschirrkeramik

Schauen wir uns die Verbreitung der Kacheln auf dem Burghügel bei Waldaschaff an, so erkennen wir eine Konzentration direkt westlich des Palaskellers. Auch in allen weiteren Schnitten finden sich Bruchstücke solcher Becherkacheln, allerdings in deutlich geringerer Stückzahl. Streuung und Funddichte sprechen für die Existenz eines Ofens in der Guten Stube des Palas, der in seiner Nutzungszeit mehrfach neu gesetzt oder repariert worden sein dürfte. Dabei gelangten jeweils zerbrochene Kacheln in die Laufhorizonte des gesamten Areals.

Das Aussehen des Kachelofens auf der hier vorgestellten Spessartburg zu rekonstruieren, ist nicht zweifelsfrei möglich. Abgesehen von den Kacheln lassen sich keine Spuren des Ofens im Baubefund nachzeichnen. Auf der Abbildung in einer Handschrift aus Würzburg18 ist ein mehrstufiger Ofen mit Kacheln mit runden Mündungen zu sehen. Die Handschrift entstand um 1250 und ist damit etwa zeitgleich mit dem Ofen auf der Burg Wahlmich. Am ehesten können wir uns den Ofen wie jenen Ofennachbau vorstellen, der nach Winterthurer Befunden19 auf der Kyburh/CH rekonstruiert wurde.20 Von einem quadratischen Fundament stiegen die Ofenwände senkrecht auf und bildeten so einen eckigen Kasten, auf dem als oberer Abschluss eine Kuppel saß. Der Ofen war wahrscheinlich, wie fast alle bislang bekannten mittelalterlichen Kachelöfen, als Hinterladerofen konzipiert. Die Beheizung wurde von einem Nebenraum aus vorgenommen. Dort führte man auch den noch warmen Rauch ab.

In der Forschung wird davon ausgegangen, dass spätestens mit dem Aufkommen der ersten Stuben die Voraussetzungen und Bedürfnisse für Kachelöfen geschaffen wurden.21 Das mittelhochdeutsche und frühneuzeitliche Wort “stube” ist seit Mitte des 12. Jahrhunderts nachgewiesen. Das ältere, seit dem 8. Jahrhundert belegte Wort “stuba” hatte wohl noch eine Doppelbedeutung und wurde sowohl für “heizbares Gemach” als auch “Baderaum” verwendet. Später bezeichnete die “stube” nur den “heizbaren Wohnraum”. Die frühesten, auf beheizbare Räume bezogenen Erwähnungen stammen aus Kärnten und Südtirol aus den 1190er Jahren. Sie beziehen sich auf Burgen und Adelssitze und werden wenig später auch im Zusammenhang mit Stadthäusern und Klöstern genannt. Dies scheint die Annahme zu bestätigen, dass der Kachelofen zuerst in die Häuser der sozialen Oberschicht Einzug hielt.22 Eine rauchfreie Erwärmung der Zimmer ist allerdings auch mit anderen Heizanlagen, wie Warmluftheizungen oder aus Steinen gesetzten Öfen möglich. Im 12. und 13. Jahrhundert, aus dieser Zeit stammen auch die ersten Schriftquellen zu Stuben, tauchen in unserer Region im Fundgut vermehrt einfache Becherkacheln auf. Der Kachelofen dürfte sich zu jener Zeit gegenüber allen anderen Heizformen durchgesetzt haben.23

In der Forschung wird davon ausgegangen, dass spätestens mit dem Aufkommen der ersten Stuben die Voraussetzungen und Bedürfnisse für Kachelöfen geschaffen wurden.21 Das mittelhochdeutsche und frühneuzeitliche Wort “stube” ist seit Mitte des 12. Jahrhunderts nachgewiesen. Das ältere, seit dem 8. Jahrhundert belegte Wort “stuba” hatte wohl noch eine Doppelbedeutung und wurde sowohl für “heizbares Gemach” als auch “Baderaum” verwendet. Später bezeichnete die “stube” nur den “heizbaren Wohnraum”. Die frühesten, auf beheizbare Räume bezogenen Erwähnungen stammen aus Kärnten und Südtirol aus den 1190er Jahren. Sie beziehen sich auf Burgen und Adelssitze und werden wenig später auch im Zusammenhang mit Stadthäusern und Klöstern genannt. Dies scheint die Annahme zu bestätigen, dass der Kachelofen zuerst in die Häuser der sozialen Oberschicht Einzug hielt.22 Eine rauchfreie Erwärmung der Zimmer ist allerdings auch mit anderen Heizanlagen, wie Warmluftheizungen oder aus Steinen gesetzten Öfen möglich. Im 12. und 13. Jahrhundert, aus dieser Zeit stammen auch die ersten Schriftquellen zu Stuben, tauchen in unserer Region im Fundgut vermehrt einfache Becherkacheln auf. Der Kachelofen dürfte sich zu jener Zeit gegenüber allen anderen Heizformen durchgesetzt haben.23

Wie bei der Errichtung eines Gebäudes, hatte sich der Hausherr der Burg Wahlmich mit dem Setzen eines Ofens dort gleich mehrere Ziele gesetzt:

- Mit einer solchen Raumheizung ließ sich deutlich energieeffizienter arbeiten als mit einer offenen Feuerstelle.24

- Der Kachelofen erhöhte durch die Option der rauchfreien Befeuerung die Wohnqualität im repräsentativsten Raum der Burg.

- Zum Zeitpunkt der Errichtung des Ofens auf der Burg Wahlmich hatte sich diese Art der Heizung seit etwa drei Generationen im Spessart etablieren können, und zwar sowohl auf Burgen als auch in Städten. Der Kachelofen war nun als allgemeines Ausstattungselement und nicht mehr als teures Statussymbol zu bewerten.

Harald Rosmanitz, Partenstein 2020, erweitert und überarbeitet 2023

Weiterführende Literatur:

Ackermann, Catrin; Rosmanitz, Harald (2006): Von wohliger Wärme und Energiesparern. Der Becherkachelofen von der Ketzelburg. In: Harald Rosmanitz (Hg.): Die Ketzelburg in Haibach. Eine archäologisch-historische Spurensuche, Neustadt a. d. Aisch, S. 85–91.

Ade, Dorothee (2018): Die hoch- und spätmittelalterlichen Funde von der Konstanzer Marktstätte. In: Marianne Dumitrache (Hg.): Die Konstanzer Marktstätte im Mittelalter und in der Neuzeit (Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 5), Wiesbaden, S. 269–432.

Atzbach, Rainer (2012): The Stube. Constructive Evidence for the Concept of a Smoke- Free Heated Living Room between the Alps and Southern Scandinavia. In: Robert Carvais; André Guillerme; Valerie Nègre; Joel Sakarovitch (Hg.): Nuts & bolts of construction history. Culture, technology and society. [Fourth International Congress on Construction History ; Paris 3 – 7 July 2012], Paris, S. 269–276.

Atzbach, Rainer (2014): The ‘Stube’ and its Heating. Archaeological Evidence for a Smoke-Free Living Room between Alps and North. In: Mette Svart Kristiansen; Katherine Giles (Hg.): Dwellings, identities and homes. European housing culture from the Viking Age to the Renaissance (Jutland Archaeological Society publications vol. 84), Højbjerg, Aarhus, S. 195–209.

Atzbach, Rainer; Atzbach, Katrin (2007): Marburgs heiligster Ort. Ausgrabungen 1970/71 am Standort der Hospitalgründung der heiligen Elisabeth (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 88), Marburg.

Burnouf, Joëlle (Hg.) (1985): La poterie de poêle de la France de l’Est (Cahier du Groupe d’Archéologie Médiévale d’Alsace 3), Strasbourg.

Dachler, Anton (1911): Zur Geschichte der Heizung im Bauernhaus. Das Wort „Stube“. In: Zeitschrift für österreichische Volkskunde 17, S. 37–47.

Dapper, Andrea (1995): Die Grabungsfunde aus der Burg Steinheim am Main (Stadt Hanau). (masch. Magisterarbeit), Bamberg.

Endres, Werner (1998): Ein Kachelofen aus Straubings früher Zeit. In: Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 100 (1), S. 325–348.

Friedrich, Reinhard; Junk, Harro; Kreuz, Angela; Petrasch, Jörg; Rittershofer, Karl-Friedrich; Titzmann, Peter; Waldenstein, Christina von (1993): Die hochmittelalterliche Motte und Ringmauerburg von Oberursel-Bommersheim, Hochtaunuskreis. Vorbericht der Ausgrabungen 1988 bis 1991. In: Germania 71, S. 454–519.

Gross, Uwe (1999): Weitere Funde aus dem Areal der Burg Wersau. In: Kraichgau. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 16, S. 203–218.

Grünewald, Mathilde; Wieczorek, Alfried (Hg.) (2012): Unter dem Pflaster von Worms. Archäologie in der Stadt, Lindenberg im Allgäu.

Hähnel, Joachim (1975): Stube. Wort- und sachgeschichtliche Beiträge zur historischen Hausforschung (Schriften der Volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 21), Münster.

Heege, Andreas (2012): Dekortechniken auf Ofenkeramik. In: Eva Roth Heege (Hg.): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel, S. 68–99.

Ilg, Karl (1949): Ein Beitrag zur Geschichte des Ofens und der Stube. In: Hanns Koren (Hg.): Volk und Heimat. Festschrift für Viktor von Geramb, Graz, S. 85–97.

Jansen, Lutz (2001): Hochmittelalterliche Ofenkacheln im nördlichen Rheinland. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 29, S. 171–206.

Jansen, Lutz (2003): Frühe Ofenkacheln im nördlichen Rheinland. In: Ingolf Ericsson; Hans Losert; Walter Sage (Hg.): Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage (Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 1), Bonn, S. 193–200.

Kniesche, Annette (1993): Ein romanischer Ofenkachelfund von der Neuenburg. In: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Mitteilungen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung e. V. 2, S. 6–14.

Küng, Fabian; Obrecht, Jakob; Hörsch, Waltraud; Boxler, Heinrich; Diaz Tabernero, José; Matzke, Michael et al. (2017): Die Burg Kastelen bei Alberswil. Prähistorische Siedlung, Adelsburg und patrizischer Landsitz im Luzerner Wiggertal (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 43), Basel.

Leib, Sarah (2011): Furnologie oder von der Wärme in der Stube. In: Jahresbericht der Montafoner Museen, S. 108–112.

Maire, Jean; Schwien, Jean-Jaques (2000): Le poêle en terre médiéval. Réflexions sur sa structure et ses qualités calorifiques. In: Annick Richard; Jean-Jaques Schwien (Hg.): Archéologie du poêle en céramique du Haut Moyen Âge à l’époque moderne. Technologie, décors, aspects culturels. Actes de la table ronde de Montbéliard 23-24 mars 1995 (Revue Archéologique de l´Est 5), Dijon, S. 145–173.

Marti, Reto (2018): Ein Kachelofen des 10. Jahrhunderts aus Lausen-Bettenach (Kt. Basel-Landschaft / CH). [A Tiled Stove of the 10th Century from Lausen-Bettenach (Kt. Basel-Landschaft / CH)]. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 48, 93-111.

Matter, Annamaria (2000): Keramikentwicklung in Winterthur vom 12. Jh. bis um 1400. Sechs Kellerverfüllungen aus der Altstadt. In: Archäologie im Kanton Zürich 1997/98, S. 183–245.

Matter, Annamaria; Wild, Werner (1997): Neue Erkenntnisse zum Aussehen von Kachelöfen des 13. und frühen 14. Jahrhunderts. Befunde und Funde aus dem Kanton Zürich. In: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 2 (4), S. 77–95.

Matter, Annamaria; Wild, Werner (2003): Frühe Kachelöfen aus dem Kanton Zürich. Archäologische Funde und Befunde (12. bis 15. Jahrhundert). In: Werner Endres; Konrad Spindler (Hg.): Beiträge vom 34. Internationalen Hafnerei-Symposium auf Schloß Maretsch in Bozen/Südtirol 2001 (Nearchos 12), Innsbruck, S. 261–269.

Moser, Oskar (1980): Zum Aufkommen der „Stube“ im Bürgerhaus des Spätmittelalters. In: Heinrich Appelt (Hg.): Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters. Internationaler Kongress Krems an der Donau 20. bis 23. September 1976, Wien, S. 207–228.

Rosmanitz, Harald (2006): Töpfe massenhaft. In: Harald Rosmanitz (Hg.): Die Ketzelburg in Haibach. Eine archäologisch-historische Spurensuche, Neustadt a. d. Aisch, S. 75–83.

Rosmanitz, Harald (2009): Burgenforschung im Spessart. Das „Alte Schloss“ in Kleinwallstadt. In: Beiträge zur Archäologie in Unterfranken, S. 243–286.

Rosmanitz, Harald (2017): Destrui totaliter et subverti. Die Burg Wahlmich bei Waldaschaff und ihr Ende im Jahre 1266. Landkreis Aschaffenburg, Unterfranken. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 2016, S. 136–138.

Roth Kaufmann, Eva (1997): Ofen und Wohnkultur. In: Guy de Boe (Hg.): Material culture in medieval Europe (Papers of the „medieval Europe Brugge 1997“ conference 7), Zellik, S. 471–483.

Schunk-Larrabee, Gail (1990): Keramik des frühen bis späten Mittelalters aus dem „Haus Marburg“ in der Frankfurter Altstadt. In: Birgit Arrhenius (Hg.): Frankfurter Beiträge zur Mittelalterarchäologie 2 (Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte, Archäologisches Museum 12), Bonn, S. 83–106.

Tauber, Jürg (1980): Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen Material vornehmlich der Nordwestschweiz (9. – 14. Jahrhundert) (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 7), Olten, Freiburg i. Br.

Vogt, Heinz-Joachim (1986): Ein Topfkachelofen des 12.Jahrhunderts vom Gelände der Wiprechtsburg bei Groitzsch, Kreis Borna. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege 30, S. 165–178.

Weber, Gesine (2000): Archäologische Ausgrabungen in der Steinheimer Straße 4 in Seligenstadt, Kreis Offenbach. In: Berichte des Offenbacher Vereins für Naturkunde 100, S. 49–63.

Wild, Werner (2003): Die Rekonstruktion eines Becherkachelofens im Museum Schloss Kyburg. In: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 8 (3), S. 99–100.

Wintergerst, Magnus (2005): Hoch- und spätmittelalterliche Keramik aus der Altstadt Frankfurt a. Main. 3 Bände (Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt), Frankfurt am Main.

- Ackermann/Rosmanitz 2006; Ade 2018; Burnouf 1985; Endres 1998; Jansen 2001; Jansen 2003; Kniesche 1993; Matter 2000; Matter/Wild 1997; Matter/Wild 2003; Tauber 1980; Vogt 1986; Wild 2003

- Atzbach/Atzbach 2007, S. 45, Abb. 15; Küng et al. 2017, S. 299-300; Marti 2018, S.99-101

- Rosmanitz 2017

- Tauber 1980, S. 295

- Damit unterscheiden sich die Kacheln deutlich von den Kacheln aus dem Rheinland, die nach Lutz Jansen keinerlei Verzierung aufwiesen (Jansen 2001, S. 197, bes. Anm. 85).

- Aschaffenburg, Theaterplatz (Ackermann/Rosmanitz 2006, S. 87).

- Schunk-Larrabee 1990, S. 100, Abb. 9; Wintergerst 2005, Taf. 24-26.1

- Heege 2012, S. 69, Abb. 72

- Großostheim, Turmstraße (Ackermann/Rosmanitz 2006, S. 88)

- Haibach, Ketzelburg (Ackermann/Rosmanitz 2006)

- Hanau-Steinheim, Schloss (Dapper 1995, S. 50-52)

- Kleinwallstadt, „Altes Schloss“ (Rosmanitz 2009, S. 278-279)

- Oberursel, Burg Bommersheim (Friedrich et al. 1993, S. 465, Abb. 14.2 und 6)

- Seligenstadt, Steinheimer Straße 4 (Weber 2000, S. 53, Abb. 10f11).

- Gross 1999, S. 210, Abb. 4.1

- Grünewald/Wieczorek 2012, S. 266-268

- Rosmanitz 2006

- München, Bayerische Staatsbibliothek, Lat. 2356 (Ackermann/Rosmanitz 2006, S. 85)

- Matter/Wild 1997; Matter/Wild 2003

- Küng et al. 2017, S. 300, Abb. 305

- Atzbach 2012; Atzbach 2014; Dachler 1911; Hähnel 1975; Ilg 1949, Leib 2011, Moser 1980

- Das etwa zeitgleiche Aufkommen von Becherkachelöfen in dem von der archäologischen Forschung bislang stark vernachlässigten ländlichen Raum kann Anlaß dafür geben, die Interpretation solcher Öfen als sozialen Indikator für Adel und höheren Klerus in Frage zu stellen.

- Jansen 2001, S. 205-206; Roth Kaufmann 1997, S. 474-478.

- Maire/Schwien 2000