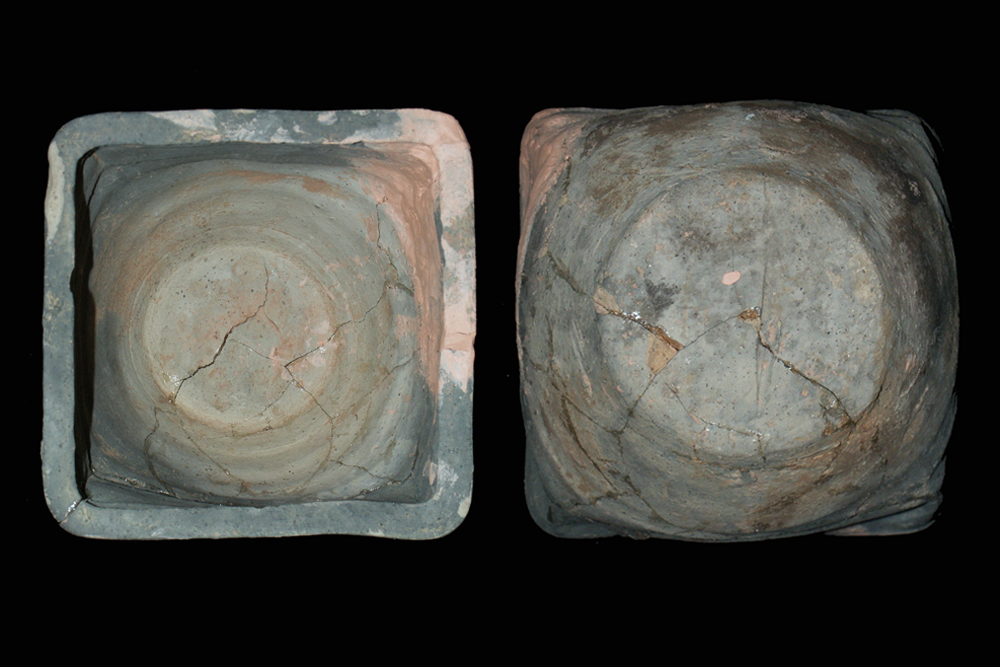

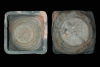

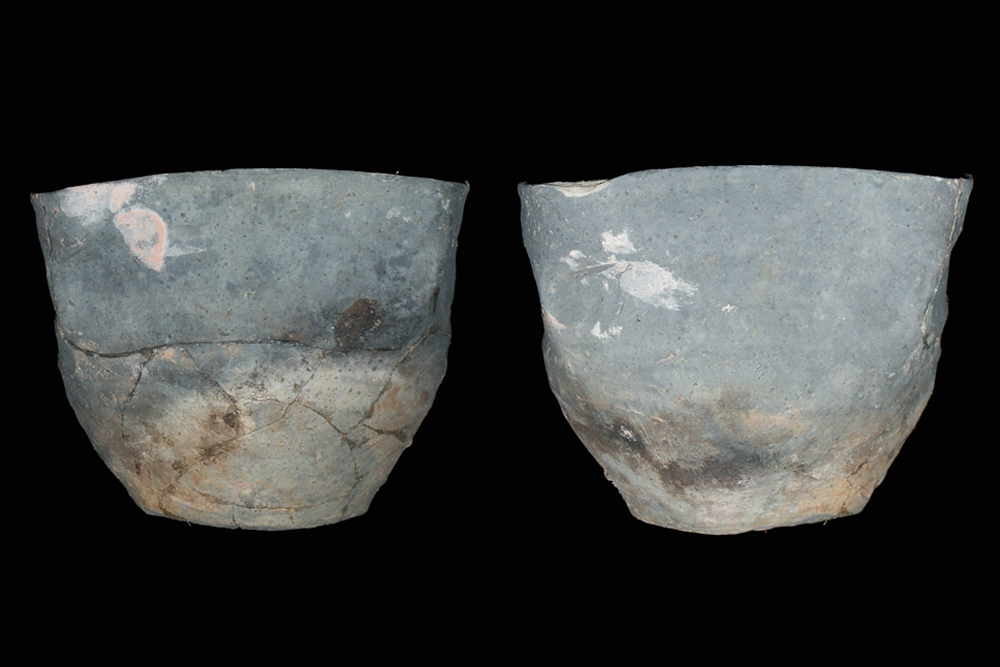

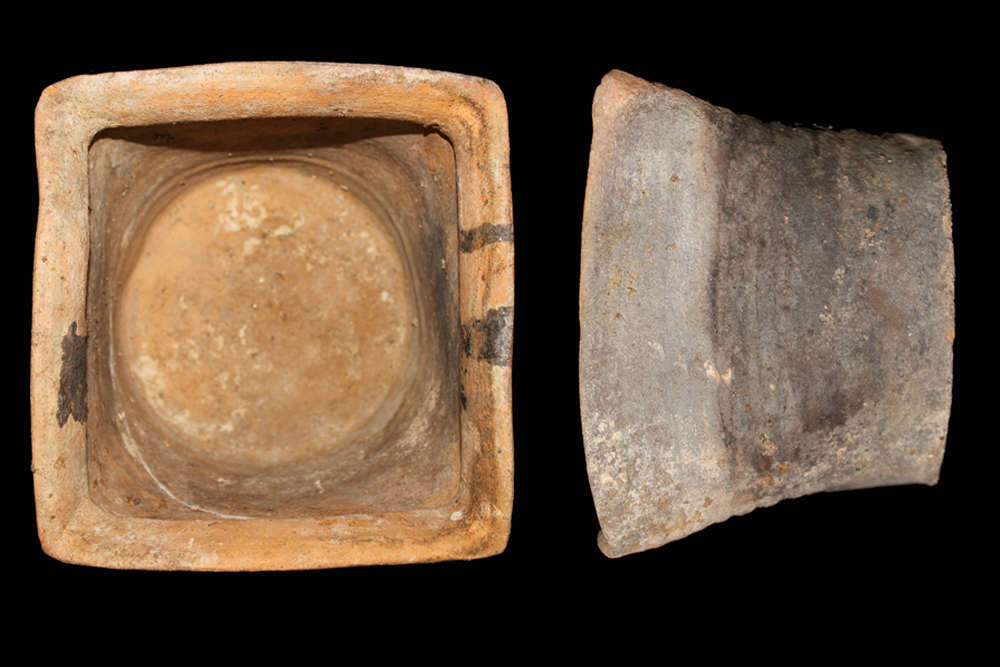

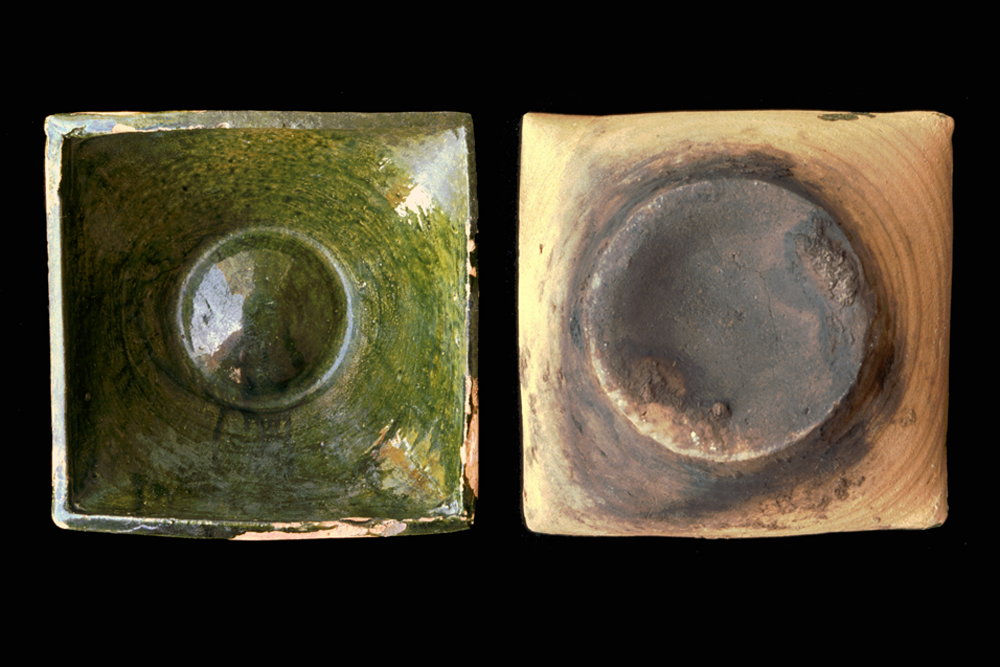

Die unglasierte, reduzierend gebrannte Napfkachel1 aus dem ehemaligen Spital in Miltenberg2 wirkt im Vergleich zu reliefierten Ofenkacheln eher unscheinbar. Sie besitzt einen runden, zur Mitte leicht einziehenden, glatten Boden. Die ausschwingende Wandung ist an ihrer Innenseite von horizontalen Drehrillen gegliedert. Sie mündet in einen quadratisch ausgezogenen, glatt abgeschnittenen Rand.

Bei der Napfkachel handelt es sich um eine einfach ausgebildete Form von Ofenkeramik. Sie unterscheidet sich nur durch die wulstigen Riefen auf der Außenhaut und die quadratisch ausgezogene Mündung von der zeitgleichen Gebrauchskeramik. Die Stücke wurden auf der schnell drehenden Töpferscheibe auf Gehrung gedreht.3 Die für Napfkacheln typischen konzentrischen Stege auf der Oberseite des Bodens konnten als Dekor angelegt sein. Durch das Ausziehen der runden Mündung zu einem Viereck behielten die ursprünglich waagerechten Drehrillen auf der Außenseite nur noch in der Mitte ihre ursprüngliche Höhe. Sie fallen zu den Ecken hin deutlich ab.

Die Napfkachel entwickelte sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts aus den Spitz-, Becher- und Schüsselkacheln. Für den Rhein-Main-Raum lässt sich der Übergang im Sinne eines terminus ante quem mit dem Zerstörungshorizont des Jahres 1333 auf der Burg Bartenstein bei Partenstein und im Kloster Elisabethenzell bei Rieneck archäologisch fassen.4 Der neue Kacheltyp unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch den quadratisch ausgezogenen Rand. Bis zur ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts verdrängte er in Süd- und Südwestdeutschland die bis dahin üblichen Formen weitgehend. Im Gegensatz zu den davor verwendeten keramischen Einbauteilen war es mit den Napfkacheln möglich, die gesamte Ofenoberfläche flächendecken zu besetzen und durch die zusätzlich gewonnene Abstrahlungsfläche eine höhere Wärmenutzung zu erzielen.5 Die Kacheln waren nun nicht mehr bloße Zutat zu einem Ofen, sondern dessen äußere Haut. Im Gegensatz zu Becherkacheln müssen sie zur besseren Stabilität des Ofenkörpers in vertikal zueinander versetzten Lagen eingebaut werden.

Der Kacheltyp hat sich vor allem wegen seiner Robustheit und der einfachen Herstellung als äußerst langlebige Kachelform erwiesen. Schon bald wurde beispielsweise bei Öfen mit Kacheln vom Typ Tannenberg der thermisch stark beanspruchte Feuerkasten mit den preisgünstigen Stücken ausgestattet.6 Darüber hinaus waren Napfkacheln in Süd- und Südwestdeutschland sowie im Alpengebiet noch lange nach 1600 in Gebrauch. So setzte sich beispielsweise der Kachelbestand der im Jahre 1689 zerstörten Töpferei im Bereich der Alten Markthalle in Ettlingen7 etwa zur Hälfte aus unglasierten Napfkacheln zusammen. Die Häufung von mit Napfkacheln bestückten Öfen in ländlich-bäuerlichen Gebieten und in weniger begüterten urbanen Wohn- und Arbeitsbereichen hat dazu Anlass gegeben, Öfen mit solchen Kacheln als Gegenstücke zu den reliefverzierten Prunköfen der „guten Stuben“ des wohlhabenden Bürgertums, des Klerus und des Adels anzusprechen.8 Gesindestuben, Badehäuser oder, wie im vorliegenden Fall, die Siechenhäuser und Spitäler waren fast schon standardmäßig mit entsprechenden Öfen ausgestattet. Zahlreiche vollständige Napfkacheln aus Latrinen, beispielsweise in Heidelberg,9 Offenburg oder Villingen legen die Vermutung nahe, dass Napfkacheln auch als Wasserbehälter für Toilettenhygiene oder als Nachtgeschirr zum Einsatz kommen konnten.

Die Bandbreite an Formen, Glasuren und Dekormöglichkeiten reicht von einfachen, unglasierten Napfkacheln bis zu inwendig glasierten Napfkacheln mit plastischer Auflage. Charakteristisch für Südwestdeutschland ist die proportional zur Mündungsbreite verhältnismäßig geringe Tiefe der konvexen Kacheln, die damit im Gegensatz zu vergleichbaren Stücken in Mitteldeutschland,10 Mittelfranken11 oder Böhmen steht.

Versuche einer verbindlichen Chronotypologie über die Randformen erweisen sich aufgrund des großen Spektrums und klein- wie großräumiger Formentraditionen als problematisch.12 Grundsätzlich ist zu beobachten, dass frühe, reduzierend und oxidierend gebrannten Napfkacheln, wie sie von der Burg Bartenstein bei Partenstein oder von der Fasanerie in Zweibrücken bekannt sind,13 verhältnismäßig klein waren und eine dicke Wandung aufwiesen. Der Rand wird durch einen nach innen umgeschlagenen Steg verstärkt, der karniesartig in einem nach innen weisenden Grat ausläuft. Diese auch für das 15. Jahrhundert charakteristische Form wird im 16. und 17. Jahrhundert durch einen nach außen gebogenen Wulst ersetzt. Die Wandungsdicke verringert sich durch die Verwendung von feiner gemagerten Tonen um annähernd die Hälfte. Daneben konnte der Rand im lederharten Zustand oben abgeschnitten werden. Auf diese Weise ließ sich eine ungleichmäßige Überhöhung des Randes vermeiden.

Die Napfkachel aus Miltenberg wurde nicht als Einzelstück gefunden. Wie bei annähernd allen spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Fundkomplexen in Baden-Württemberg, in Bayern, im Elsass, in der Pfalz und in Südhessen stammt sie aus einem ganzen Konvolut gleichartig ausgebildeter Keramik.

Ableitungen aus dem archäologischen Befund unter Einbeziehung von Ofenlehmresten lieferten bislang noch nicht ausreichende Erkenntnisse über das Aussehen einer solchen, mit Napfkacheln bestückten Raumheizung.14 Über die ursprüngliche Gestalt des Miltenberger Napfkachelofens geben uns vielmehr Öfen aus Bauernstuben aus Tirol eine gute Vorstellung.15 Sie weisen eine sich nach oben verjüngende Grundform und einen kegelförmigen oder flach gemauerten oberen Abschluß auf. Druckgraphiken aus dem 16. und 17. Jahrhundert zeigen mehrfach Öfen, die zur Gänze aus Napfkacheln bestehen. Man erkennt auf den Holzschnitten jeweils einen mannshohen Ofenkörper, der auf einem verhältnismäßig niedrigen Sockel oder auf einer schmalen Bodenplatte aufsitzt. Der Ofen kann als einteilige, turmartige Konstruktion gebaut sein, die sich nach oben allmählich verjüngt. Auf anderen Darstellungen setzt ein Karnies den Feuerkasten vom Oberofen ab. Eine authentische Rekonstruktion eines Napfkachelofens gelingt mit Hilfe renaissancezeitlicher Ofenmodelle.16 Im Gegensatz zu zeitgenössischen Abbildungen mit ihrer vergröberten, zweidimensionalen Wiedergabe des Heizkörpers kommen an den zwanzig bis dreißig Zentimeter hohen Modellen technische Details wesentlich deutlicher zum Ausdruck. Die keramischen Nachbildungen von Kachelöfen weisen alle wesentlichen Merkmale eines Ofens bis hin zur Angabe von Bekrönungskacheln und Ofenfüßen auf. Die Öfen en miniature zeigen die Bandbreite der Ofenformen, aber auch die Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten. Die technisch stimmigen, als Einzelstücke gearbeiteten Werkstücke gaben dem Käufer eine dreidimensionale Vorstellung von dem späteren Aussehen seiner Raumheizung.

Die renaissancezeitlichen Ofenmodelle im Nordiska Museet, Stockholm17 und im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg18 besitzen jeweils einen großen Feuerungsraum, über dem sich ein zwei- bzw. dreizeiliger runder Oberofen erhebt. Das Ofenmodell in Stockholm setzt sich aus 106 Napfkacheln in sieben gegeneinander leicht versetzten Zeilen zusammen. Legt man die Abmessung der Alpirsbacher Napfkachel zugrunde, so gibt das Stockholmer Modell einen 1,80 m hohen Ofen wieder. Die Grundform gleicht der Rekonstruktion eines spätgotischen Napfkachelofens aus Cottbus.19 Das Nürnberger Modell kann hingegen in seinem fünfteiligen Aufbau nur insgesamt 39 Kacheln vorweisen. Die schmale Stirnseite läßt kaum noch Raum für die Feuerstelle im Feuerkasten. Ein entsprechender Ofen wäre nur 1,40 m hoch gewesen. Es scheint so, als ob das Stockholmer Modell einem tatsächlichen renaissancezeitlichen Ofen bis ins Detail nachempfunden ist, wohingegen das Nürnberger Stück im Sinne eines Ofens für ein Puppenhaus eher grundsätzliche Konstruktionsmerkmale angibt, ohne den tatsächlichen Aufbau exakt nachzuvollziehen.

Durch den Ofenfund aus der Färbergasse in Ettlingen verfügt besagte oberrheinische Kleinstadt über die Reste eines Kachelofens, in dem reliefierte Blattkacheln mit einfachen Napfkacheln kombiniert waren. Der Befund kann durch die Gestaltung der Reliefkacheln nach Vorlagen von Jost Amman an den Beginn des 16. Jahrhunderts datiert werden. Er bestand aus einem kubischen Feuerkasten mit zylindrischem Oberofen. Der Feuerkasten setzte sich aus Blattkacheln mit Medaillons mit ondulierendem Fischblasendekor und vierteiligem Muldendekor zusammen. Halbstäbe und ein einfacher Karnies leiteten zum Oberofen über, der mehrere Zeilen mit Napfkacheln aufgewiesen haben dürfte. Der Ofen schloss mit einem leicht gebogenen Karnies nach oben ab. Die Vermengung von Napfkacheln und anderen Kacheltypen an einem Ofenkörper ist für Südwestdeutschland nicht ungewöhnlich. Ein Beispiel dafür ist der um 1520 gesetzte Kachelofen des Klosters Mariental in Steinheim.20

Als weiterführend bei der Klärung der Frage nach dem ursprünglichen Aussehen von Napfkachelöfen erweisen sich die Nachbauten mehrerer, in ihrer Binnengliederung ganz unterschiedlicher Öfen in Freilandmuseum von Bad Windsheim.21

Babylonische Sprachvielfalt

Aufgrund einer fehlenden einheitlichen Terminologie wird die Napfkachel als konkave Kachel (Ambrosiani 1910, S. 48-51, Abb. 32-38), Viereckkachel (Untermann 1991, S. 88-89), Topfkachel (Andraschko et al. 1996, S. 73; Christl 1991; Janssen 1994, S. 76-79; Kahsnitz/Brandl 1984, S. 102-105, Kat.-Nr. IB 93-104, S. 198-201, Kat.-Nr. II B 143-158; Lutz 1973, S. 26-27, Kat.-Nr. 3; Schmidt 1991), Becherkachel (Kahsnitz/Brandl 1984, S. 101-102, Kat.-Nr. IB 88-92, S. 196-198, Kat.-Nr. II B 131-142), Schüsselkachel (Bedal 1997, S. 46-48; Bernard 2021, S. 76; Lutz 1973, S. 30-31, Kat.-Nr. 5; Bilz 2023, S. 123-127; Endres 1994; S. 130-131, Kat.-Nr. 165; Franz 1981, S. 24-36; Müller 2019; Pillin 1990;28-29, Kat.-Nr. 2; Roth Kaufmann et al. 1994, S. 35; Tauber 1980, S. 333-335), vierzipfelige Schüsselkachel (= viereckig ausgezogene Schüsselkachel) (Gross 1991, S. 142-143; Gross 1994, S. 461-462) oder als Napfkachel mit quadratischer Mündung (Stephan 1991, S. 34-35; Bilz 2023, S. 128-131) bezeichnet.

Harald Rosmanitz, Partenstein 2005, überarbeitet und erweitert 2023

Weiterführende Literatur:

Ambrosiani, Karl Sune Fredrik (1910): Zur Typologie der älteren Kacheln, Stockholm.

Andraschko, Frank M.; Lamschus, Hilke; Ring, Edgar (Hg.) (1996): Ton – Steine – Scherben. Ausgegraben und erforscht in der Lüneburger Altstadt (Die Sulte 6), Lüneburg.

Antowska-Gorączniak, Olga; Poklewska-Koziełł, Magdalena (2015): Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010-11. [Late medieval and modern stove tiles from archaeological excavations carried out in the Posadzego Street in the Ostrów Tumski in Poznań in 2010-11]. In: Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 16, S. 159–197.

Bedal, Konrad (1997): Bauernhäuser im Mittelalter. Ländlicher Hausbau vom 14. bis 16. Jahrhundert im nördlichen Bayern. In: Konrad Bedal; Hermann Heidrich (Hg.): Bauernhäuser aus dem Mittelalter. Ein Handbuch zur Baugruppe Mittelalter im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim (Schriften und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums 28), Bad Windsheim, S. 8–87.

Bernard, Christel (2021): Ofenkacheln von der Liebenburg als Zeugnisse adligen Wohnkomforts. In: Verein für Heimatkunde Eisweiler-Pinsweiler e.V. (Hg.): Unsere Heimat Eisweiler-Pinsweiler. Eine Chronik über unsere Dörfer am Fuße der Liebenbur, Ottweiler, S. 74–86.

Bilz, Stefanie (2023): Studien zur Ofenkeramik des Mittelalters in Sachsen basierend aus archäologischen Quellen. (masch. Diss.), Halle (Saale).

Blomqvist, Ragnar (1936): Kakel och Kakeltilvirkning i Lund under dansk Tid. In: Kulturens årsbok, S. 180–218.

Christl, Andreas u. Gundula (1991): Ein spätmittelalterlicher Topfkachelofen aus der Cottbuser Altstadt. In: Ausgrabungen und Funde 36 (2), S. 91–98.

Endres, Werner (1994): Die Glas- und Keramikfunde aus der Hauslatrine im Deggingerhaus. In: Lutz-Michael Dallmeier (Hg.): Das Deggingerhaus zu Regensburg. Sanierung – Geschichte – Ausgrabung, München, S. 123–158.

Franz, Rosemarie (1981): Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus, 2. verb. u. verm. Aufl., Graz.

Füssel, Stephan (2003): Der Theuerdank von 1517. Kaiser Maximilian und die Medien seiner Zeit, Köln.

Gross, Uwe (1991): Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung und Schwäbischer Alb. Bemerkungen zur räumlichen Entwicklung und zeitlichen Gliederung (Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 12), Stuttgart.

Gross, Uwe (1994): Spätmittelalterliche Hafnerei in der Katherinenvorstadt. Töpferabfall aus dem 15. Jahrhundert auf dem Grundstück Lange Straße 49. In: Albrecht Bedal; Isabella Fehle (Hg.): Hausgeschichten. Bauen und Wohnen im alten Hall und seiner Katharinenvorstadt (Kataloge des Hällisch-Fränkischen Museums Schwäbisch Hall 8), Sigmaringen, S. 449–464.

Grützmacher, Bernd (1984): Ofenkacheln selber formen, brennen und glasieren, München.

Gschnitzer, Hans; Menardi, Herlinde (1986): Stuben, Öfen, Hausmodelle (Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck. Katalog 2), Innsbruck.

Huot-Marchand, Guillaume (2006): La céramique de poêle en Lorraine, au Moyen Âge et au début de l’époque Moderne, Haroué.

Ilon, Gábor; Sabján, Tibor (1989): XV. századi cserépkályhák Külsővatról. [Kachelöfen aus dem XV. Jahrhundert aus Külsövat]. In: Acta musei Papensis. Pápai múzeumi értesítö 2, S. 77–140.

Janssen, Walter (1994): Der Windsheimer Spitalfund aus der Zeit um 1500. Ein Dokument reichsstädtischer Kulturgeschichte des Reformationszeitalters (Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 11), Nürnberg.

Kahsnitz, Rainer; Brandl, Rainer (Hg.) (1984): Aus dem Wirtshaus zum Wilden Mann und aus dem mittelalterlichen Nürnberg, Nürnberg.

Langner, Christina (2007): Feste und Bräuche aus Mittelalter und Renaissance. Die Augsburger Monatsbilder, Gütersloh/München.

Leschke, Christian; Knötzele, Peter (2006): Aus dem Erdreich geborgen. Archäologische Funde aus Ettlingen, Ubstadt-Weiher.

Lutz, Dietrich (1973): Ofenkacheln aus Heilbronn und Umgebung (Heilbronner Museumshefte 3), Heilbronn.

Maire, Jean; Schwien, Jean-Jaques (2000): Le poêle en terre médiéval. Réflexions sur sa structure et ses qualités calorifiques. In: Annick Richard; Jean-Jaques Schwien (Hg.): Archéologie du poêle en céramique du Haut Moyen Âge à l’époque moderne. Technologie, décors, aspects culturels. Actes de la table ronde de Montbéliard 23-24 mars 1995 (Revue Archéologique de l´Est 5), Dijon, S. 145–173.

Miklós, Pal; Sabján, Tibor (1992): Késő középkori szemeskályha Galgahévíz-Szentandrásparton. [Spätmittelalterlicher Kachelofen aus Galgahévíz-Szentandráspart]. In: Ház és Ember 8, S. 103–134.

Müller, Stefanie (2019): Ofenkeramik aus dem Abwurf einer Töpferei in der Dresdner Frauenvorstadt. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege 57/58 (2015/16), S. 349–414.

Pillin, Hans-Martin (1990): Kleinode der Gotik und Renaissance am Oberrhein. Die neuentdeckten Ofenkacheln der Burg Bosenstein aus den 13.-16. Jahrhundert, Kehl.

Ribbert, Margret (2012): Die Ofenmodelle in der Sammlung des Historischen Museums in Basel. In: Eva Roth Heege (Hg.): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel, S. 172–178.

Rosmanitz, Harald (1988): Der Kachelofen und seine Entwicklung bis ins 18. Jahrhundert. In: Dietrich Lutz; Egon Schallmayer (Hg.): 1200 Jahre Ettlingen. Archäologie einer Stadt (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 4), Stuttgart, S. 87–92.

Rosmanitz, Harald (1992): Die Ofenkacheln. In: Dietrich Lutz (Hg.): Vor dem großen Brand. Archäologie zu Füßen des Heidelberger Schlosses, Stuttgart, S. 77–81.

Rosmanitz, Harald (2013): Evangelisten, Sphärenkugel und Maßwerk. Ein Kachelofen en miniature aus dem Bereich der Alten Markthalle in Ettlingen. In: Harald Siebenmorgen (Hg.): Blick nach Westen. Keramik in Baden und im Elsass, Karlsruhe, S. 325–330.

Rosmanitz, Harald (2015): Die Ofenkacheln vom Typ Tannenberg. Eine spätgotische Massenproduktion im Spannungsfeld von Produzent und Konsument. In: Stefan Hesse; Tobias Gärtner; Sonja König (Hg.): Von der Weser in die Welt. Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag (Alteuropäische Forschungen NF 7), Langenweißbach, S. 355–373.

Rosmanitz, Harald (2022): Reliefierte Ofenkacheln des Spätmittelalters und der Neuzeit aus dem Spessart im Spannungsfeld von Motivgeber, Handwerker und Verbraucher. Möglichkeiten und Grenzen einer induktiven Kontextualisierung. (masch. Diss.), Partenstein.

Rosmanitz, Harald; Bachmann, Sabrina; Reichert, Christine (2016): Partenstein, Lkr. Main-Spessart, Burg Bartenstein. Ausgrabungen 2004 bis 2009. Fst. Nr. 5923/023 und 2007-52601, 0-3. (masch. Manuskript), Partenstein.

Rosmanitz, Harald; Wrobel, Kathrin (2013): Archäologie an der Straße. Die Ausgrabungen im Kloster Elisabethenzell bei Rieneck. In: Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Raumes Lohr 2, S. 9–42.

Roth Heege, Eva (Hg.) (2012): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel.

Roth Kaufmann, Eva; Buschor, René; Gutscher, Daniel (1994): Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern.

Schmidt, Volker (1991): Irdenware aus Neubrandenburg. Die Entwicklung des spätmittelalterlichen Töpferhandwerks in Neubrandenburg. In: Kachelofen & Kamin 8 (12), S. 14–20.

Stephan, Hans-Georg (1991): Kacheln aus dem Werraland. Die Entwicklung der Ofenkacheln vom 13. bis 17. Jahrhundert im unteren Werra-Raum (Schriften des Werratalvereins Witzenhausen 23), Witzenhausen.

Tauber, Jürg (1980): Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen Material vornehmlich der Nordwestschweiz (9. – 14. Jahrhundert) (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 7), Olten, Freiburg i. Br.

Untermann, Matthias (1991): Kloster Mariental in Steinheim an der Murr. Römisches Bad, Grafenhof, Kloster (Führer zu archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg 13), Stuttgart.

Volf, Petr (2017): Technologie výroby středověkých kachlů. In: Sylva Antony Čekalová; Jitka Šrejberová (Hg.): Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech, Mostě, S. 78–87.

- Eva Roth Heege ordnete die Napfkacheln den Topfkacheln mit Standboden (RH Typ 4.4), den Napfkacheln mit Standboden (RH Typ 5.2, den Schlüsselkacheln mit Standboden (RH Typ 6.2/3) zu (Roth Heege 2012, S. 232-246). Als Unterscheidungskriterium diente ihr die Randgestaltung

- Miltenberg, Museen der Stadt, ohne Inv.-Nr.

- Grützmacher 1984, S. 43-47; Ilon/Sabján 1989, S. 109-111; Müller 2019, S. 265-266; Volf 2017, S. 81-83

- Rosmanitz/Wrobel 2013; Rosmanitz et al. 2016, S. 51-52, S. 82-83

- Maire/Schwien 2000

- Rosmanitz 2015, S. 362-364

- Leschke/Knötzele 2006, S. 149-150; Rosmanitz 1988, S. 89-90; Rosmanitz 2013

- Dafür lassen sich als Gegenbeispiele Bildbelege aus Augsburg (Langner 2007) und aus dem Theuerdank von 1517 anführen (Füssel 2003, S. 74, Bild 73). In beiden Fällen sind mit Napfkacheln bestücke Öfen in Räumlichkeiten dargestellt, die höchsten sozialen Ansprüchen zu genügen hatten.

- Rosmanitz 1992

- Christl 1991. Der Kacheltyp wird von Stefanie Bilz als „Schüsselkachel mit quadratischer Mündung“ angesprochen (Bilz 2023, S. 123-126).

- Janssen 1994, Taf. 48-50; Kahsnitz/Brandl 1984, S. 101-105, S. 196-201

- Antowska-Gorączniak/Poklewska-Koziełł 2015, S. 164, Abb. 3; Huot-Marchand 2006, S. 57-64

- Rosmanitz 2022, S. 140–154

- Miklós/Sabján 1992

- Gschnitzer/Menardi 1986, S. 18-22

- Ribbert 2012; Rosmanitz 2013

- Blomqvist 1936, S. 183, Abb. 4

- Nürnberg Germanisches Nationalmuseum, Inv.-Nr. A 0502

- Christl 1991, S. 94, Abb. 3

- Untermann 1991, S. 88, Abb. 51

- Bedal 1997, S. 46-48