Im Bachgaumuseum in Großostheim hat sich eine Spitzkachel1 erhalten. Sie wurde dort beim Neubau der Volksbank geborgen. In ihrer Form entspricht sie ähnlichen hoch- und spätmittelalterlichen Kacheln am gesamten Untermain, im Rhein-Main-Raum sowie im nördlich daran angrenzenden Hessen und Thüringen. Die in der Draufsicht leicht elliptische Kachel wurde auf der schnell drehenden Töpferscheibe gefertigt. Den Boden beließ der Töpfer vergleichsweise dick und drückte diesen nachträglich spitz aus. Der sekundäre Fertigungsgang verleiht den Stücken insbesondere im unteren Drittel eine unruhige Oberfläche, die zusätzlich mit Fingereindrücken belebt ist. Die Kachel läuft nach unten hin in einer Spitze aus. Sie ist namensgebend für diese Art von Ofenkachel. Ihr Rand ist leicht s-förmig geschwungen und bildet unterhalb der Mündung eine Kehle aus. Mit der Kehle war es möglich, die Keramik in der Lehmwandung des Ofenkörpers dauerhaft zu verankern. Kacheln dieser Art waren nicht nur im erweiterten Rhein-Main-Raum verbreitet.2. In Entsprechung zu untermainischen Fundkomplexen lassen sich in Westfalen die frühesten Vertreter in das ausgehende 12. Jahrhundert datieren.3. Nur unwesentlich jünger sind entsprechende Stücke aus dem niedersächsischen Einbeck.4 Der Schlusspunkt der Entwicklung der Spitzenkachel wird für das erste Drittel des 14. Jahrhunderts angenommen. Allerdings wurden auch noch um 1400 in Coppengrave Kacheln dieser Art gefertigt.5

Im Bachgaumuseum in Großostheim hat sich eine Spitzkachel1 erhalten. Sie wurde dort beim Neubau der Volksbank geborgen. In ihrer Form entspricht sie ähnlichen hoch- und spätmittelalterlichen Kacheln am gesamten Untermain, im Rhein-Main-Raum sowie im nördlich daran angrenzenden Hessen und Thüringen. Die in der Draufsicht leicht elliptische Kachel wurde auf der schnell drehenden Töpferscheibe gefertigt. Den Boden beließ der Töpfer vergleichsweise dick und drückte diesen nachträglich spitz aus. Der sekundäre Fertigungsgang verleiht den Stücken insbesondere im unteren Drittel eine unruhige Oberfläche, die zusätzlich mit Fingereindrücken belebt ist. Die Kachel läuft nach unten hin in einer Spitze aus. Sie ist namensgebend für diese Art von Ofenkachel. Ihr Rand ist leicht s-förmig geschwungen und bildet unterhalb der Mündung eine Kehle aus. Mit der Kehle war es möglich, die Keramik in der Lehmwandung des Ofenkörpers dauerhaft zu verankern. Kacheln dieser Art waren nicht nur im erweiterten Rhein-Main-Raum verbreitet.2. In Entsprechung zu untermainischen Fundkomplexen lassen sich in Westfalen die frühesten Vertreter in das ausgehende 12. Jahrhundert datieren.3. Nur unwesentlich jünger sind entsprechende Stücke aus dem niedersächsischen Einbeck.4 Der Schlusspunkt der Entwicklung der Spitzenkachel wird für das erste Drittel des 14. Jahrhunderts angenommen. Allerdings wurden auch noch um 1400 in Coppengrave Kacheln dieser Art gefertigt.5

Hans-Georg Stephan sprach 1991 davon, dass nach derzeitigem Forschungsstand die „vom Scherben her relativ archaisch wirkenden [Spitzkacheln]“ lediglich eine „grobe Datierung“ erlauben.6 Klaus Engelbach (1993), Lutz Jansen (2001) und Julia Hallenkamp-Lumpe (2006 und 2009) haben diese Kachelform in ein chronologisches Grundgerüst eingebunden.7 Kriterien sind dabei die Grundform, die Furchung beziehungsweise Riefung unterhalb der Mündung sowie der Trend zur einheitlichen Scherbenfarbe. Die Spitzkacheln vom Anfang des 14. Jahrhunderts unterscheiden sich mit ihrem glatt abgestrichenen Rand, ihrem vergleichsweise großen Mündungsdurchmesser und der steilen Spitze deutlich von ihren hochmittelalterlichen Vorgängern. Während des gesamten Verlaufs der Entwicklung ist dabei die Tendenz festzustellen, das Ganze mit Hilfe eines Standrings oder der eines gekniffenen Fußes den ebenfalls in jenen Epochen verwendeten Becherkacheln anzugleichen. Obwohl nach derzeitiger Befundlage beide Kachelformen zeitgleich vorhanden waren, wurden sie niemals gemeinsam in einem Ofen verbaut. Um die Entwicklung zu verdeutlichen und die formale Spannbreite aufzuzeigen, wurde die siebenteilige Gliederung Jansens (Typ G-M) auf drei Formen reduziert: auf die schwach gebauchte Spitzbodenkachel mit ausbiegenden Dreiecksrändern (Jansen Typ H), auf die schlanke Spitzbodenkachel mit Dreiecksrand und abgesetzter Schulter (Jensen Typ K) und auf die schlanke Spitzbodenkachel (Jansen Typ M). Die Spitzkacheln aus Großostheim sind dem Typ H zuzuweisen.

Hans-Georg Stephan sprach 1991 davon, dass nach derzeitigem Forschungsstand die „vom Scherben her relativ archaisch wirkenden [Spitzkacheln]“ lediglich eine „grobe Datierung“ erlauben.6 Klaus Engelbach (1993), Lutz Jansen (2001) und Julia Hallenkamp-Lumpe (2006 und 2009) haben diese Kachelform in ein chronologisches Grundgerüst eingebunden.7 Kriterien sind dabei die Grundform, die Furchung beziehungsweise Riefung unterhalb der Mündung sowie der Trend zur einheitlichen Scherbenfarbe. Die Spitzkacheln vom Anfang des 14. Jahrhunderts unterscheiden sich mit ihrem glatt abgestrichenen Rand, ihrem vergleichsweise großen Mündungsdurchmesser und der steilen Spitze deutlich von ihren hochmittelalterlichen Vorgängern. Während des gesamten Verlaufs der Entwicklung ist dabei die Tendenz festzustellen, das Ganze mit Hilfe eines Standrings oder der eines gekniffenen Fußes den ebenfalls in jenen Epochen verwendeten Becherkacheln anzugleichen. Obwohl nach derzeitiger Befundlage beide Kachelformen zeitgleich vorhanden waren, wurden sie niemals gemeinsam in einem Ofen verbaut. Um die Entwicklung zu verdeutlichen und die formale Spannbreite aufzuzeigen, wurde die siebenteilige Gliederung Jansens (Typ G-M) auf drei Formen reduziert: auf die schwach gebauchte Spitzbodenkachel mit ausbiegenden Dreiecksrändern (Jansen Typ H), auf die schlanke Spitzbodenkachel mit Dreiecksrand und abgesetzter Schulter (Jensen Typ K) und auf die schlanke Spitzbodenkachel (Jansen Typ M). Die Spitzkacheln aus Großostheim sind dem Typ H zuzuweisen.

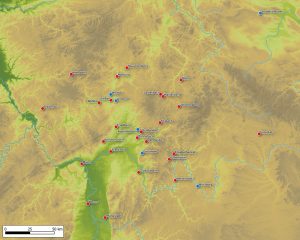

Sehr ähnlich ausgebildete Spitzkacheln verbinden drei unterfränkische Fundkomplexe sowohl formal als auch zeitlich. Im Januar 1984 wurden auf dem Anwesen Pleichtorstraße 5 in Würzburg in einer zweitägigen Notbergung im Profil einer großen Baugrube ein Keramikbrennofen und eine Grube archäologisch untersucht. Der kleine Ausschnitt aus dem Produktionsspektrum, der im Museum für Franken in Würzburg aufbewahrt wird, wurde 1987 publiziert.8 Die Werkstatt in Mainnähe lag vor dem neuen Pleichtor, einer Baustruktur, die im Rahmen der zweiten Stadterweiterung Würzburgs zwischen 1330 und 1350 angelegt worden sein dürfte. Bei der Auswertung des unstratifiziert geborgenen Werkstattbruchs ergaben sich Hinweise auf eine Mehrphasigkeit des Würzburger Töpferbetriebs. Die aus anderem archäologischem Kontext abgeleiteten Datierungsansätze, die für jede Materialgruppe einzeln vorgenommen wurden, ergeben ein uneinheitliches Gesamtbild.9

Eine deutliche Straffung der Laufzeiten dieser Keramiken ist durch den Abgleich spätmittelalterlichen Fundguts möglich, das seit 2004 bei Forschungsgrabungen des Archäologischen Spessartprojekts zutage gefördert werden konnte. Demzufolge wurde die in der Pleichtorstraße in Würzburg gefertigte Keramiken und Kacheln unter anderem auch in den östlichen Spessart verhandelt. Sie kamen im Kloster Elisabethenzell bei Rieneck10 ebenso zum Einsatz wie auf der Burg Bartenstein.11 Unter anderem weisen die aus beiden Fundstellen stammenden Spitzkacheln formal und technisch eine große Nähe zum Würzburger Produktionsspektrum auf. Die Häufung in den Brandhorizonten des Jahres 1333, die sowohl beim Kloster Elisabethenzell als auch bei der Burg Bartenstein im Befund belegbar sind, bestätigt zumindest indirekt die grobe Datierung der Würzburger Töpferei.

Spitzkacheln, auch diejenigen aus Großostheim, dürften in losem Verband in die Wandung eines kalottenförmigen Ofens eingebaut gewesen sein.12 Über die Grundform der Öfen geben die Funde aus dem Kloster Breitenau und aus Büdigen-Großendorf Auskunft.13 Die Spitzen der Kacheln wiesen nach derzeitigem Dafürhalten stets zum Ofeninneren. Kombinationen von Spitzkacheln mit Becher-, Teller-, Pilz-, Napf- oder Halbzylinderkacheln sind bislang nicht nachgewiesen, eine Kombination mit Napfkacheln scheint hingegen möglich.

Spitzkacheln, auch diejenigen aus Großostheim, dürften in losem Verband in die Wandung eines kalottenförmigen Ofens eingebaut gewesen sein.12 Über die Grundform der Öfen geben die Funde aus dem Kloster Breitenau und aus Büdigen-Großendorf Auskunft.13 Die Spitzen der Kacheln wiesen nach derzeitigem Dafürhalten stets zum Ofeninneren. Kombinationen von Spitzkacheln mit Becher-, Teller-, Pilz-, Napf- oder Halbzylinderkacheln sind bislang nicht nachgewiesen, eine Kombination mit Napfkacheln scheint hingegen möglich.

Harald Rosmanitz, Partenstein 2015, überarbeitet und erweitert 2023.

Weiterführende Literatur:

Enders, David; Rosmanitz, Harald (2016): Ein gräflicher Stützpunkt im Spessart. Hochmittelalterlicher Straßenposten und Kloster Elisabethenzell. Stadt Rieneck, Landkreis Main-Spessart, Unterfranken. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 2015, S. 117–119.

Engelbach, Klaus (1993): Ofenkacheln und Kachelöfen des 14. Jahrhunderts in Mittelhessen. In: Werner Endres (Hg.): Beiträge vom 25. Internationalen Hafnerei-Symposium in Lienz, Osttirol 1992 (Nearchos 1), S. 127–142.

Gerlach, Stefan; Haas, Brigitte; Mittelstrass, Tilman; Müller, Frank; Schmidt, Irene (1987): Ein Töpferofen mit Abfallgrube des 14. Jahrhunderts in Würzburg. In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 52, S. 133–230.

Haarberg, Rudolf (1956): Bericht über die Grabung einer Wölbtopfanlage auf dem Gelände des ehemaligen Klosters Breitenau. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 6, S. 257–261.

Hallenkamp-Lumpe, Julia (2006): Studien zur Ofenkeramik des 12. bis 17. Jahrhunderts anhand von Bodenfunden aus Westfalen-Lippe (Denkmalpflege und Forschung in Westfalen 42), Mainz.

Hallenkamp-Lumpe, Julia (2009): Ofenkacheln auf der Burg Horts von 1170/80 bis zur 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts (Phase II bis IV). In: Hans-Werner Peine; Julia Hallenkamp-Lumpe (Hg.): Forschungen zu Haus Horst in Gelsenkirchen. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Öfen (Denkmalpflege und Forschung in Westfalen 49.3), Mainz, S. 7–36.

Heege, Andreas (1998): Einbeck, Negenborner Weg. Die archäologischen, pollenanalytischen, zoologischen und keramiktechnologischen Ergebnisse im Überblick. In: Andreas Heege (Hg.): Einbeck – Negenborner Weg I. Naturwissenschaftliche Studien zu einer Töpferei des 12. und frühen 13. Jahrhunderts in Niedersachsen. Keramiktechnologie, Palaeobotanik, Pollenanalyse, Archäozoologie (Studien zur Einbecker Geschichte 12), Oldenburg, S. 7–28.

Heuson, Hans-Velten (1974/75): Eine Wölbtopfanlage in Büdingen-Großendorf. In: Büdinger Geschichtsblätter 7, S. 174–175.

Jansen, Lutz (2001): Hochmittelalterliche Ofenkacheln im nördlichen Rheinland. In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 29, S. 171–206.

Jansen, Lutz (2003): Frühe Ofenkacheln im nördlichen Rheinland. In: Ingolf Ericsson; Hans Losert; Walter Sage (Hg.): Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage (Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 1), Bonn, S. 193–200.

Rosmanitz, Harald (2006): Neues von der Burg Bartenstein im Spessart. Gemeinde Partenstein, Landkreis Main-Spessart, Unterfranken. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 2005, S. 131–133.

Rosmanitz, Harald (2008): Auf den Spuren des Spessartglases. Archäologische Untersuchungen auf der Burg Bartenstein bei Partenstein. In: Helmut Flachenecker; Gerrit Himmelsbach; Peter Steppuhn (Hg.): Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken, Spessart (Historische Studien der Universität Würzburg 8), Regensburg, S. 84–94.

Rosmanitz, Harald (2014): Rodungsinsel, Kloster, Raststation. Die Ausgrabungen des hochmittelalterlichen Klosters Elisabethenzell. In: Bayerische Archäologie (1), S. 44–47.

Rosmanitz, Harald (2017): Vom Hölzchen auf´s Stöckchen. Was hat ein Einhorn auf Ofenkacheln zu suchen? In: Christoph Rinne; Jochen Reinhard; Eva Roth Heege; Stefan Teuber (Hg.): Vom Bodenfund zum Buch. Archäologie durch die Zeiten. Festschrift für Andreas Heege zum 60. Geburtstag, Bonn, S. 273–288.

Rosmanitz, Harald; Wrobel, Kathrin (2013a): Archäologie an der Straße. Die Ausgrabungen im Kloster Elisabethenzell bei Rieneck. In: Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Raumes Lohr 2, S. 9–42.

Rosmanitz, Harald; Wrobel, Kathrin (2013b): Ausgrabungen in der Klosterwüstung Elisabethenzell. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 2012, S. 138–140.

Roth Heege, Eva (Hg.) (2012): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel.

Stephan, Hans-Georg (1991): Kacheln aus dem Werraland. Die Entwicklung der Ofenkacheln vom 13. bis 17. Jahrhundert im unteren Werra-Raum (Schriften des Werratalvereins Witzenhausen 23), Witzenhausen.

- Eva Roth Heege ordnet die hier vorgestellten Spitzkacheln sowohl den Spitzkacheln (RH, Typ3) als auch den Topfkacheln (RH Typ 4) zu (Roth Heege 2012, S. 225-228)

- Hallenkamp-Lumpe 2006, S. 38-42; Hallenkamp-Lumpe 2009, S. 8-18; S. 185-194; Jansen 2001; Jansen 2003; Stephan 1991, S. 19-22. Julia Hallenkamp-Lumpe spricht diese Kacheln ebenso wie Eva Roth Heege als „Topfkacheln“ an.

- Hallenkamp-Lumpe 2006, S. 20-26

- Heege 1998, S. 23

- Stephan 1991, S. 19.

- Zit. Stephan 1991, S. 19.

- Engelbach 1993, S. 131, Abb. 2; Jansen 2001, S. 183-185; Hallenkamp-Lumpe 2006, S. 24-25; Hallenkamp-Lumpe 2009, S. 15-18

- Gerlach et al. 1987

- Gerlach et al. 1987, S. 181. Die aus wenigen anderen archäologischen Kontexten abgeleiteten Datierungsansätze, die für jede Materialgruppe einzeln vorgenommen wurden, ergeben ein uneinheitliches Gesamtbild. Das Formenspektrum war nach Dafürhalten der Bearbeiter ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bis ins 15. Jahrhundert in Gebrauch.

- Enders/Rosmanitz 2016; Rosmanitz 2014; Rosmanitz/Wrobel 2013b; Rosmanitz/Wrobel 2013a

- Rosmanitz 2006; Rosmanitz 2008; Rosmanitz 2017

- Zum Aufbau solcher Öfen siehe dem Beitrag „Becherkacheln mit gekniffenem Fuß“ in dieser Website.

- Haarberg 1956, S. 257-261; Heuson 1974/75