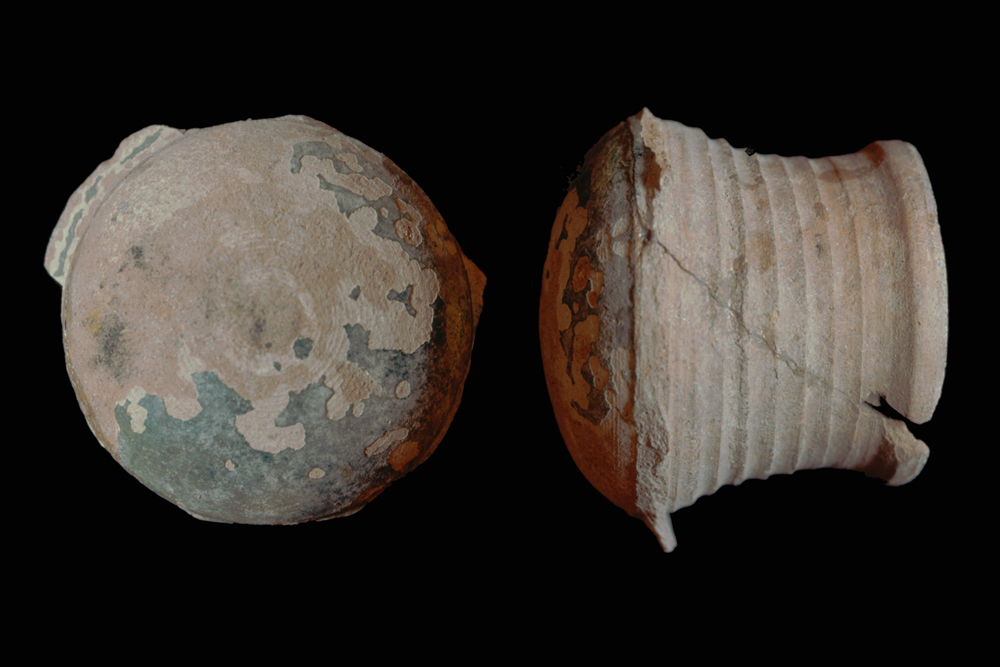

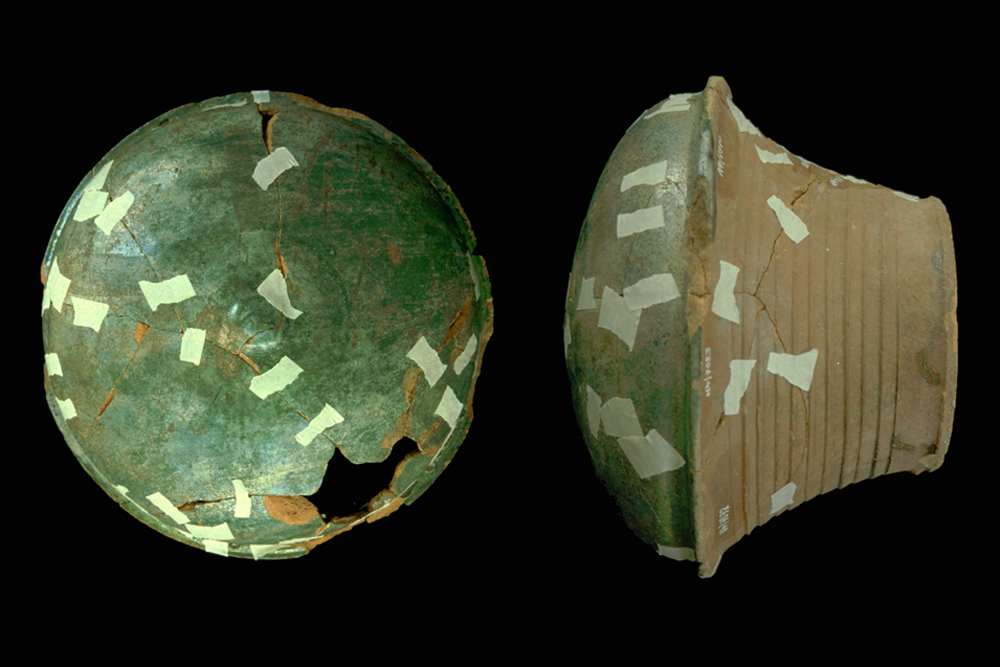

Die Pilzkachel1 aus Breisach setzt sich aus einem konisch zur Vorderseite erweiterten Tubus und einer glatten, kalottenförmigen Vorderseite zusammen. Nur die Vorderseite ist grün glasiert. Beide Teile der Kachel werden durch einen ausladenden Randwulst voneinander abgesetzt.

Die Pilzkachel1 aus Breisach setzt sich aus einem konisch zur Vorderseite erweiterten Tubus und einer glatten, kalottenförmigen Vorderseite zusammen. Nur die Vorderseite ist grün glasiert. Beide Teile der Kachel werden durch einen ausladenden Randwulst voneinander abgesetzt.

Die Forschungsgeschichte hat sich schon früh dieser Kachelform angenommen.2 Jürg Tauber charakterisiert den Kacheltyp folgendermaßen: Während bei den Topf-, Becher- und Napfkacheln die Trennwand zwischen dem Feuer und dem zu beheizenden Raum gegen das Ofeninnere gekehrt ist, wird dieses Prinzip bei der Pilzkachel aufgegeben.3 Der Abschluss weist nun gegen außen, wobei er oft halbkugelig gewölbt ist und als Buckel aus dem Ofenkörper ragt. Wie die restlichen, auf der schnell drehenden Töpferscheibe gefertigten Kacheln besteht die der hier vorgestellte Kacheltyp aus einem einzigen, in einem Arbeitsgang gefertigten Stück. Für die Herstellungstechnik kommen zwei verschiedene Verfahren in Frage. Entweder begann man mit der Kalotte, die man in eine Formschüssel eindrehte, und führte dann den Tubus aus, oder man begann mit dem Tubus und drehte anschließend die Kalotte oben zu.

Grundsätzlich lassen sich zwei Varianten von Pilzkacheln unterscheiden. Die eine, wie das hier vorgestellte Beispiele aus Breisach, weist eine glatte Kalotte auf, die lediglich mit einer Glasur und in seltenen Fällen mit einem erhöhten Mittelknauf verziert ist. Der Dekor kann aus warzenartigen Noppen, einem Menschenkopf oder aus einer Tierdarstellung bestehen. Die zweite Variante, wie sie beispielsweise aus den Altbeständen der Museen in Büdingen und Offenburg bekannt ist, läßt sich als zusammengesetzte Pilzkachel ansprechen. Sie besteht aus einem modelgepreßten, nur leicht gewölbtem Vorsatzblatt und einer angarnierten, scheibengedrehten Zarge.

Die frühen Pilzkacheln mit glatter Oberfläche sind fast ausschließlich südlich des Juras verbreitet. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kommt die Form vor allem in Bern und Zürich vor, doch finden sich auch Belege in Basel, Breisach, Emmendingen, Konstanz,4 Rötteln,5 Saverne und Straßburg.6 Eine Kombination mit frühen reliefverzierten Tellerkacheln, Napfkacheln mit durchbrochenem, modelgepressten Vorsatzblättern sowie Nischen- und Kranzkacheln ist für die Ehrenwoogburg bei Zweibrücken bezeugt.7 Eine Pilzkachel aus Neuburg am Rhein datiert ins 15. Jahrhundert. Nördlich von Straßburg dünnt die Verbreitung merklich aus. Dies steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem zunehmenden Einfluss der Dieburger Werkstätten mit den Halbzylinderkacheln vom Typ Tannenberg.

Die Anfänge der Kachelform lassen sich nach Jürg Tauber ins späte 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Die frühesten bekannten und datierbaren Exemplare sind unglasiert und stammen von der Frohburg, Altbüron und Maschwanden. Altbüron und Maschwanden wurden beim Blutrachefeldzug von 1309 zerstört. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts dominierten glasierte Kacheln diesen Typs. Anfangs fehlt die Engobe unter der Glasur. Um 1350 ist die glasierte Pilzkachel in ihrer entwickelten Form häufig belegt. Sie lässt sich bis gegen 1400 vorrangig in der Nordschweiz mit Schwerpunkt Zürich8 nachweisen. Mit dem Aufkommen der flächendeckend die Ofenwandung besetzenden quadratischen Blatt-, Nischen- und Napfkacheln verschwand die Form zusehends. Der Breisacher Vertreter des Kacheltyps kann in Anlehnung an die Zeitstellung der Berner9 und Züricher Stücke in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden.

Der Einbau von Pilzkacheln ist durch ein Fresko aus dem »Haus zum langen Keller« am Rindermarkt in Zürich (vor 1308), auf den Webfresken im »Haus zur Kunkel« in Konstanz10 und auf der Züricher Wappenrolle (Anfang 14. Jahrhundert) bildlich nachgewiesen. Die Lehmwände solcher kuppel- oder bienenkorbförmigen Öfen waren mit Becher- und Pilzkacheln besetzt. Volkskundliche Belege weisen darauf hin, daß die Pilzkacheln in den oberen Teil der Raumheizung eingebaut waren. Sie ragten mit der kalottenförmigen Vorderseite aus der Lehmwandung hinaus. Eine röhrenförmige Zarge verankerte die Kachel. Ihre Mündung war direkt dem Feuer ausgesetzt. Bei der Breisacher Pilzkachel handelt es sich um einen Einzelfund. Man kann jedoch aufgrund der Grundform und der Zeitstellung davon ausgehen, daß die Kachel zusammen mit Becherkacheln in der Ofenwand verbaut war.

Harald Rosmanitz, Partenstein 2015, überarbeitet und erweitert 2023.

Weiterführende Literatur:

Ade, Dorothee (2018): Die hoch- und spätmittelalterlichen Funde von der Konstanzer Marktstätte. In: Marianne Dumitrache (Hg.): Die Konstanzer Marktstätte im Mittelalter und in der Neuzeit (Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 5), Wiesbaden, S. 269–432.

Ambrosiani, Karl Sune Fredrik (1910): Zur Typologie der älteren Kacheln, Stockholm.

Bogen, Steffen; Rucker, Birgit (2016): Das Haus zur Kunkel. Mittelalterliche Wandmalereien in Kostanz, Lindenberg i. Allgäu.

Drnovský, Pavel; Unger, Jiří (2022): Nádobkové kachle ze 14. století z hradu Kost v severovýchodních Čechách. Příspěvek k počátkům užívání kachlů na šlechtických sídlech. [Gefäßkacheln aus dem 14. Jahrhundert von der Burg Kost in Nordböhmen. Ein Beitrag zu den Anfängen der Verwendung von Kacheln aus Adelssitzen]. In: Archaeologia historica 47 (2), S. 731–744.

Grütter, Daniel (2001): Die Funde. In: Thomas Bitterli; Daniel Grütter (Hg.): Alt-Wädenswil. Von Freiherrenturm zur Ordensburg (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 27), Basel, S. 65–148.

Heege, Andreas (2010): Die Burg Hohenklingen ob Stein am Rhein. Band II: Adelsburg, Hochwacht, Kuranstalt – Forschungen zur materiellen Kultur (Schaffhauser Archäologie 9), Schaffhausen.

Huot-Marchand, Guillaume (2006): La céramique de poêle en Lorraine, au Moyen Âge et au début de l’époque Moderne, Haroué.

Huot-Marchand, Guillaume (2010): La céramique de poêle. In: Gérard Giuliato (Hg.): Le château de l’Avant-Garde à Pompey. Céramiques et verres du moyen âge et de la renaissance, Nancy, S. 23–114.

Lauffer, Otto (1914): Zur Geschichte des Kachelofens und der Ofenkachel in Deutschland. In: Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung 6 (2), S. 145–174.

Matter, Annamaria (2000): Keramikentwicklung in Winterthur vom 12. Jh. bis um 1400. Sechs Kellerverfüllungen aus der Altstadt. In: Archäologie im Kanton Zürich 1997/98, S. 183–245.

Meringer, Rudolf (1897): Zur Geschichte des Kachelofens. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 27, S. 225–234.

Meringer, Rudolf (1912): Zur Technik der alten Öfen. In: Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung 4, S. 202–210.

Minne, Jean-Paul (1977): La céramique de poêle de l’Alsace médiévale, Strasbourg.

Pfrommer, Jochen; Gutscher, Daniel (1999): Laufen Rathausplatz. Eine hölzerne Häuserzeile in einer mittelalterlichen Kleinstadt. Hausbau Sachkultur und Alltag. Die Ergebnisse der Grabungskampagnen 1988 und 1989, Bern/Bern/Stuttgart/Wien.

Rosmanitz, Harald (1994): Die Ofenkeramik aus der Burg Rötteln. Die Bestände in der Ausstellung. (masch. Manuskript), Karlsruhe.

Rosmanitz, Harald (2022): Reliefierte Ofenkacheln des Spätmittelalters und der Neuzeit aus dem Spessart im Spannungsfeld von Motivgeber, Handwerker und Verbraucher. Möglichkeiten und Grenzen einer induktiven Kontextualisierung. (masch. Diss.), Partenstein.

Roth Heege, Eva (Hg.) (2012): Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 39), Basel.

Roth Kaufmann, Eva; Buschor, René; Gutscher, Daniel (1994): Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern.

Schnitzler, Bernadette (Hg.) (1990): Vivre au Moyen âge. 30 ans d’archéologie médiévale en Alsace, Strasbourg.

Schnyder, Rudolf (2011): Mittelalterliche Ofenkeramik. Bd. 2: Der Züricher Bestand in den Sammlungen des Schweizerischen Nationalmuseums, Zürich.

Stelzle-Hüglin, Sophie (1999): Von Kacheln und Öfen. Untersuchungen zum Ursprung des Kachelofens und zu seiner Entwicklung vom 11.-19. Jahrhundert anhand archäologischer Funde aus Freiburg im Breisgau (Freiburger Dissertationen 8), Freiburg i. Br.

Stelzle-Hüglin, Sophie (2002): Wohnkultur auf Burg Rötteln. Ofenkeramik aus Gotik und Renaissance. In: Badische Heimat (4), S. 637–647.

Tauber, Jürg (1980): Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen Material vornehmlich der Nordwestschweiz (9. – 14. Jahrhundert) (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 7), Olten, Freiburg i. Br.

Wunderlich, Werner (1996): Weibsbilder al fresco. Kulturgeschichtlicher Hintergrund und literarische Tradition der Wandbilder im Konstanzer Haus „Zur Kunkel“, Konstanz.

Ziegler, Peter (1968): Die Ofenkeramik der Burg Wädenswil (Neujahrsblatt. Antiquarische Gesellschaft in Zürich 132), Zürich.

- Eva Roth Heege unterteilt die Pilzkacheln in einfache Pilzkacheln (Typ 2) und in zusammengesetzte Pilzkacheln (Typ 10.1.3). Bei letztgenannten sind die Ansichtsseiten mit einem Relief besetzt (Roth Heege 2012, S. 221-224, S. 268).

- Ade 2018, S. 329-330; Ambrosiani 1910; Drnovský/Unger 2022; Grütter 2001, S. 68, Kat.-Nr. 23-26; Heege 2010, S. 110-111, S. 116-117; Huot-Marchand 2006, S. 66-67; Huot-Marchand 2010, S. 31-33; Lauffer 1914, S. 166; Matter 2000, S. 196; Meringer 1897, S. 234; Meringer 1912, S. 203; Minne 1977, S. 115, Kat.-Nr. 15-16; Pfrommer/Gutscher 1999, S. 192; Rosmanitz 1994, S. 10-17, Kat.-Nr. 1; Roth Kaufmann et al. 1994, S. 25; Roth Heege 2012, S. 221-224, S. 268; Stelzle-Hüglin 1999, S. 96; Tauber 1980, S. 318-322; Ziegler 1968, S. 41-42

- Tauber 1980, S. 318-322

- Ade 2018, S. 329-330

- Rosmanitz 1994, S. 10-17, Kat.-Nr. 1; Stelzle-Hüglin 2002, S. 638, Abb. 3

- Schnitzler 1990, S. 186

- Rosmanitz 2022, S. 140-154

- Schnyder 2011, S. 20-26, Kat.-Nr.17-21

- Roth Kaufmann et al. 1994, S. 103, Kat.-Nr. 1-2

- Bogen/Rucker 2016; Wunderlich 1996