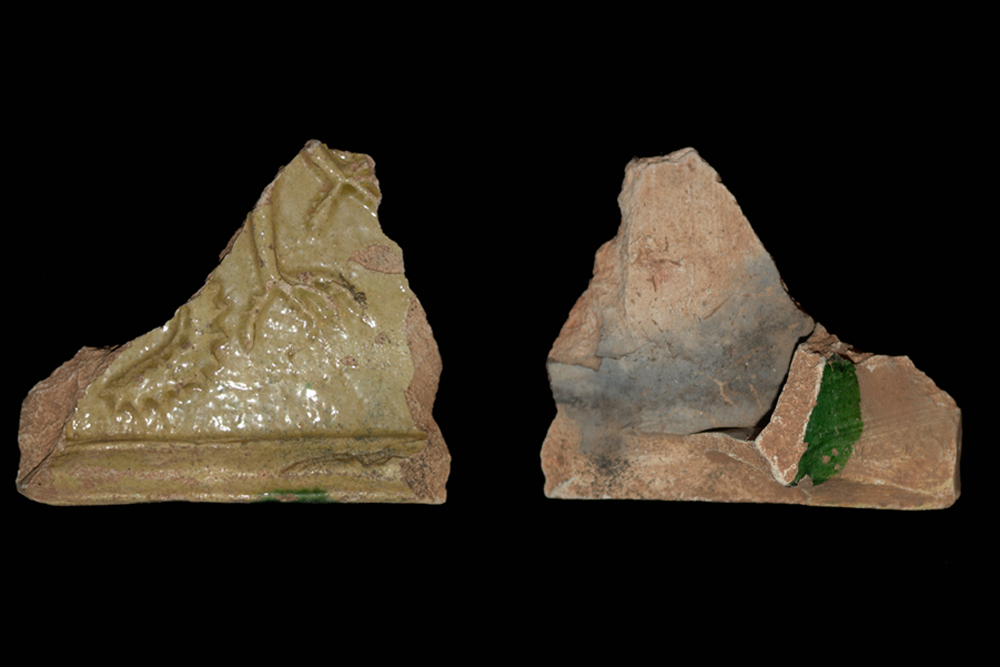

Die Oberfläche der grün glasierten Kachel von der Burg Rötteln bei Lörrach ist noch weitgehend intakt.1 Abplatzungen der Glasur können auf die Erdlagerung zurückgeführt werden. Die rechte obere Ecke ist mit eingefärbtem Gips ergänzt.

Die Oberfläche der grün glasierten Kachel von der Burg Rötteln bei Lörrach ist noch weitgehend intakt.1 Abplatzungen der Glasur können auf die Erdlagerung zurückgeführt werden. Die rechte obere Ecke ist mit eingefärbtem Gips ergänzt.

Das Bildfeld in einer dreifach getreppten Rahmenleiste wird zur Gänze von einem nach links schreitenden Greifen in Seitenansicht eingenommen. Der Künstler hat nur das Tier selbst modelliert. Ein korrespondierender Hintergrund fehlt. Die klauenbesetzten Füße des Fabelwesens sind in leichter Oberansicht wiedergegeben. Der Greif steht auf drei Beinen. Sein rechter Fuß weist horizontal nach vorne. Er deutet damit in Entsprechung zu einer vergleichbaren Schrittstellung bei Löwen eine majestätische Haltung an. Sind die Vorderbeine als krallenbesetzte, spitz zulaufende Kegel gebildet, so liegen der Modellierung der Hinterläufe mit ihren quastenbesetzten Fersen Naturbeobachtungen bei Löwen zugrunde. Die Anordnung des langen Schweifes, der sich in Bogenform zwischen den Beinen windet und parallel zum Flügel in einer großen Quaste endet, gleicht der Modellierung von Löwen ebenso wie die schmale Taille des Tieres. Die kalottenförmig geblähte Brust geht nahtlos in einen breiten Hals und in den nach vorne gedrehten Kopf über, von dem sich das punktförmige Auge und die beiden weit nach hinten weisenden Ohren erhalten haben. Der Schnabel ist ausgebrochen. Am Rücken setzt ein federbesetzter Flügel an, der schrägt nach oben weist.

Der Greif ist aus dem antiken und orientalischen Formenschatz übernommen worden.2 Der phantastische Vogel wird meist mit Adlerkopf, Löwenleib und Flügeln abgebildet. Das Fabelwesen geht auf antike Bestiarien zurück. Es vereint in sich Züge des Löwen und des kaiserlichen Adlers. Daher wird es meist mit vier Löwenbeinen und Adlerfängen dargestellt. Der Greif ist fast immer siegreich über Löwe, Schlange, Drache und über den Menschen.3 Er hat durch die Deutung des Physiologus, in dem er zu den sieben Tieren der sogenannten byzantinischen Redaktion zählt, in der christlichen Kunst des Abendlandes allgemeine Verbreitung gefunden. Sein zweideutiges Wesen kann sowohl die Mächte des Guten wie auch des Bösen verkörpern. Der sagenhafte geflügelte Greif, der sowohl in den Lüften wie auf der Erde, gleichzeitig im Himmel und unter Menschen leben kann, vereinigt die beiden Naturen des Adlers und des Menschen. Er ähnelt in seinem Wesen den beiden Naturen Christi, der zugleich Mensch und Gott ist.4

Wie dem Einhorn wurde auch dem Greif nachgesagt, er vermöge einen Giftmord zu vereiteln, da seine Fänge in der Gegenwart einer giftigen Substanz die Farbe veränderten. Man hielt den Greif für das größte fliegende Tier und stellte sich ihn so gewaltig vor, daß seine im Flug ausgebreiteten Schwingen die Sonne verfinstern würden. Nach Herodot stammen die Greife von den höchsten Bergen Indiens, wo sie nach Gold grüben, um ihre Nester zu bauen. Da der Greif mit der Sonne, dem Gold und der Heilkraft und außerdem mit den imperialen Eigenschaften des Adlers in Verbindung gebracht wurde, ist naheliegend, warum sich viele Regenten, unter Ihnen auch Kaiser Maximilian I., ein solch mächtiges Wesen als Wappentier erkoren haben.

Die Darstellung eines Greifen oder eines Greifenpaares erfüllt mehr als nur eine rein dekorative Aufgabe. Auf Bodenfliesen und Kacheln wird der Greif stets in Seitenansicht wiedergegeben. Er besteht aus einem großen Vogelkopf mit kräftigem Adlerschnabel, spitzen Ohren, mehr oder weniger sorgfältig gezeichneten Federn, einem Löwenleib mit übermäßig großen Krallen und einem Schweif. Seine Brust ist im Gegensatz zu dem glatten raubtierartigen Hinterleib mit Federn bedeckt. Oft zeigt sich auf den Reliefs das Bestreben, das Tier flächendeckend in ein quadratisches Format einzubinden. Hinzu kommt die Betonung des ornamentalen Charakters einzelner Bereiche der Tierdarstellung.5 Wie fast alle flächenfüllenden Motive der Spätgotik wandelte man den Greif in der Renaissance in dekoratives Beiwerk um.6 Weite Verbreitung erfuhren ab 1550 Gesimskacheln mit steigendem Karnies, dessen Friese liegende Greifen zeigte.

Vergleicht man die Röttelner Darstellung mit einer voll ausgebildeten Greifendarstellung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wie sie beispielsweise aus Breisach, Offenburg, Neuburg am Rhein oder Ottenhöfen bekannt sind,7 so tritt in der Gegenüberstellung die Archaik in Bildaufbau und Modellierung deutlich zu Tage. Es zeigt sich, daß die hier vorgestellte Röttelner Kachel noch aus der Motivfindungsphase der dekorierten Ofenkeramik stammt. Das Relief ist der Gruppe der frühen reliefieren Ofenkeramik zuzurechnen.8 Die Plastizität beschränkt sich auf die Angabe von Umrissen. Für das Binnendekor griff man auf grobe, holzschnittartige Stilmittel zurück. Das Relief kann daher aufgrund der stilistischen Analyse, vor allem aber wegen der Glasurfarbe und -zusammensetzung in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden.

Vergleicht man die Röttelner Darstellung mit einer voll ausgebildeten Greifendarstellung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wie sie beispielsweise aus Breisach, Offenburg, Neuburg am Rhein oder Ottenhöfen bekannt sind,7 so tritt in der Gegenüberstellung die Archaik in Bildaufbau und Modellierung deutlich zu Tage. Es zeigt sich, daß die hier vorgestellte Röttelner Kachel noch aus der Motivfindungsphase der dekorierten Ofenkeramik stammt. Das Relief ist der Gruppe der frühen reliefieren Ofenkeramik zuzurechnen.8 Die Plastizität beschränkt sich auf die Angabe von Umrissen. Für das Binnendekor griff man auf grobe, holzschnittartige Stilmittel zurück. Das Relief kann daher aufgrund der stilistischen Analyse, vor allem aber wegen der Glasurfarbe und -zusammensetzung in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts datiert werden.

Den Töpfern dienten Stiche, Wandteppiche, Steinkapitelle und weitere Erzeugnisse des Kunsthandwerks als Vorbilder. Eine Frühform der Greifendarstellung findet sich auf Bodenfliesen des 14. Jahrhunderts.9 Von den Bodenfliesen übernahm man bei dem Röttelner Relief vor allem Grundzüge in Anordnung und Proportionierung, so die schreitende Angriffsstellung. So sollten alle Greifendarstellungen auf Ofenkacheln des 15. Jahrhunderts auszeichnen.

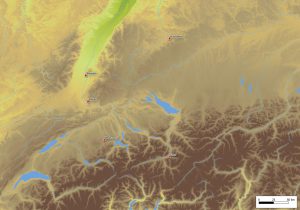

Spätmittelalterliche Blattkacheln mit Greifendarstellung sind aus dem gesamten Südwestdeutschland, dem Elsaß und der Nordschweiz bekannt. Ein weiterer Verbreitungsschwerpunkt liegt in Böhmen und Ungarn.10 Die Motiventwicklung ist eng verknüpft mit Greifendarstellungen auf spätgotischem Kunsthandwerk oberrheinischer Prägung. Ältere Greifen finden sich in Kombination mit Drachen beispielsweise in den Maßwerkzwickeln der Kacheln vom Typ Tannenberg aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts.11 Die hier vorgestellten Beispiele aus Eschau, Heidelberg, Hirschhorn und Miltenberg zeigen eindrucksvoll, welchen Wandlungen das Bildmotiv am Ende des 14. Jahrhunderts unterworfen war.

Spätmittelalterliche Blattkacheln mit Greifendarstellung sind aus dem gesamten Südwestdeutschland, dem Elsaß und der Nordschweiz bekannt. Ein weiterer Verbreitungsschwerpunkt liegt in Böhmen und Ungarn.10 Die Motiventwicklung ist eng verknüpft mit Greifendarstellungen auf spätgotischem Kunsthandwerk oberrheinischer Prägung. Ältere Greifen finden sich in Kombination mit Drachen beispielsweise in den Maßwerkzwickeln der Kacheln vom Typ Tannenberg aus dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts.11 Die hier vorgestellten Beispiele aus Eschau, Heidelberg, Hirschhorn und Miltenberg zeigen eindrucksvoll, welchen Wandlungen das Bildmotiv am Ende des 14. Jahrhunderts unterworfen war.

Die Röttelner Greifenkachel war sicher kein Einzelstück. Sie zierte zusammen mit weiteren Kacheln dieser Art den Oberteil eines Kachelofens.12

Harald Rosmanitz, Partenstein 2020, überarbeitete und erweitert 2022

Weiterführende Literatur:

Bauer, Delphine (2018): La céramique de poêle en Alsace (XIV-XVIIe siècle). Sociétés, arts, techniques, Mulhouse.

Bernasconi, Marco; Scholz, Till; Tschudin, Corinne (2012): Weisser Bär, grüner Greif, sieben Künste. In: Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, S. 65–93.

Hložek, Martin; Loskotová, Irena (2016): Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle. [Ein Beitrag zur Mobilität im Hafnerhandwerk]. In: Archaeologia historica 41 (2), S. 449–460.

Horry, Alban (2013): Deux ateliers de potiers en Dauphiné au bas Moyen Âge. Les productios d´Aoste. [Zwei Töpfereien in der Dauphiné im Spätmittelalter. Die Werkstätten von Aoste (Isère)]. In: Archéologie médiévale 43, S. 77–116.

Landgraf, Eleonore (1993): Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Süd- und Westdeutschland 1150 – 1550. 3 Bände (Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 14,1), Stuttgart.

Loskotová, Irena (2011): Brněnské kamnové kachle období gotiky. (masch. Diss.), Brno.

Majewski, Marcin (2018): Greifen in der Keramik. Die Herzöge von Pommern – ihre Abbilder und Heraldik. In: Harald Stadler; Lisa Obojes (Hg.): Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch (Nearchos 23), Innsbruck, S. 491–502.

Menoušková, Dana (2008): Fantaskní, mytologické a alegorické motivy. In: Zdeněk Měřínský; Irena Loskotová; Dana Menoušková; Čeněk Pavlík; Michal Vitanovský (Hg.): Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. [Schönheit, die wärmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien], Uherské Hradiště, S. 36–55.

Menoušková, Dana (2009): Motivy bájného gryfa na reliéfech moravských a slezských středověkých komorových kachlů. [Das Motiv des Fabeltiers Greif auf mährischen und schlesischen Blattnapfkacheln]. In: Archaeologia historica 34, S. 225–243.

Pillin, Hans-Martin (1990): Kleinode der Gotik und Renaissance am Oberrhein. Die neuentdeckten Ofenkacheln der Burg Bosenstein aus den 13.-16. Jahrhundert, Kehl.

Rapp Buri, Anna; Stucky-Schürer (1990): Zahm und wild. Basler und Straßburger Bildteppiche des 15. Jahhrhunderts, Mainz.

Rosmanitz, Harald (1994): Die Ofenkeramik aus der Burg Rötteln. Die Bestände in der Ausstellung. (masch. Manuskript), Karlsruhe.

Rosmanitz, Harald (2015): Die Ofenkacheln vom Typ Tannenberg. Eine spätgotische Massenproduktion im Spannungsfeld von Produzent und Konsument. In: Stefan Hesse; Tobias Gärtner; Sonja König (Hg.): Von der Weser in die Welt. Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag (Alteuropäische Forschungen NF 7), Langenweißbach, S. 355–373.

Rosmanitz, Harald (2022): Reliefierte Ofenkacheln des Spätmittelalters und der Neuzeit aus dem Spessart im Spannungsfeld von Motivgeber, Handwerker und Verbraucher. Möglichkeiten und Grenzen einer induktiven Kontextualisierung. (masch. Diss), Partenstein.

Roth Kaufmann, Eva; Buschor, René; Gutscher, Daniel (1994): Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive (Schriftenreihe der Erziehungsdirektion des Kantons Bern), Bern.

Schnyder, Rudolf (2011): Mittelalterliche Ofenkeramik. Bd. 2: Der Züricher Bestand in den Sammlungen des Schweizerischen Nationalmuseums, Zürich.

Stelzle-Hüglin, Sophie (2002): Wohnkultur auf Burg Rötteln. Ofenkeramik aus Gotik und Renaissance. In: Badische Heimat (4), S. 637–647.

Strauss, Konrad (1983): Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in europäischen Ländern. III. Teil, München.

Tauber, Jürg (1980): Herd und Ofen im Mittelalter. Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archäologischen Material vornehmlich der Nordwestschweiz (9. – 14. Jahrhundert) (Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 7), Olten, Freiburg i. Br.

Witkowski, Jacek (2009): Hercules and the Beasts. Gothic stove tiles from the feudal castel of the Czirn in mount Gromnik. In: Krzysztof Jaworski; Aleksandra Pankiewicz (Hg.): Mount Gromnik (Rummelsberg). From the history of settlement and management, Wrocław, S. 179–199.

Witkowski, Jacek (2011): Herkules i potwory. O nowo odkrytym zabytku średniowiecznej ikonografii herosa. [Hercules and monsters. On recently discovered example]. In: Quart 20 (2), S. 3–25.

Ziegler, Peter (1968): Die Ofenkeramik der Burg Wädenswil (Neujahrsblatt. Antiquarische Gesellschaft in Zürich 132), Zürich.

- Rosmanitz 1994, S. 36-44, Kat.-Nr. 4; Stelzle-Hüglin 2002, S. 640, Abb. 4

- Gereon Sievernich, Hendrik Budde (Hgg.), Europa und der Orient. 800-1900, Berlin 1989, 588-589, Kat. Nr. 4/75-76

- Witkowski 2009; Witkowski 2011

- Rapp Buri/Stucky-Schürer 1990, S. 52

- Zur Motiventwicklung: Bauer 2018, Bd. 2, S. 14-18; Loskotová 2011, S. 39-41; Menoušková 2009; Pillin 1990, S. 80-81, Kat.-Nr. 22; Rosmanitz 1994, S. 36-44, Kat.-Nr. 4; Strauss 1983, S. 9-11, Taf. 2-13

- Majewski 2018

- Pillin 1990, S. 80-81, Kat.-Nr. 22; Strauss 1983, S. 9-11, Taf. 2-13, Ziegler 1968, Kat. Nr. 18

- Rosmanitz 2022, S. 138-140; Tauber 1980, S. 325-341

- Landgraf 1993, Bd. 2, , S. 150-154, S. 180-183, Kat.-Nr. F 99-F118; Strauss 1983, Taf. 11.3

- Bernasconi et al. 2012, S. 76; Hložek/Loskotová 2016; Horry 2013; Loskotová 2011, S. 39-41; Menoušková 2008; Roth Kaufmann et al. 1994, S. 166-170, Kat.-Nr. 152-160; Schnyder 2011, S. 196-199, Kat.-Nr. 163-164, S. 275-277, Kat.-Nr. 223-224

- Rosmanitz 2015

- Rosmanitz 2022, S. 144-145